日本の伝統文化の一つである花火大会は、美しい光と音の演出を通して多くの人々に感動を届けてきました。しかし、近年では悪天候や新型コロナウイルスの影響により、花火大会の中止が相次ぎ、その感動体験に触れる機会が減少しています。また、花火大会は観客が一方的に鑑賞するものであり、「自分で花火を打ち上げる」体験は現実にはほとんど不可能です。

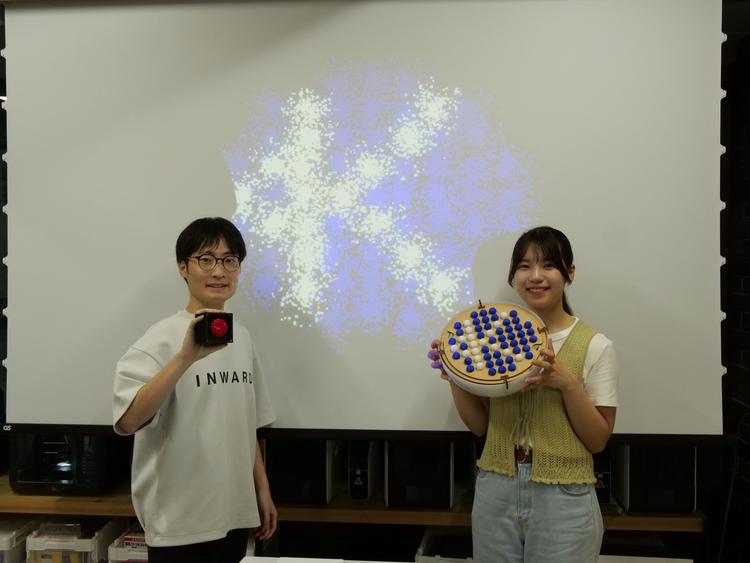

そこで、荒木 稜雅さん(先端情報学研究科博士前期課程・2年次)と今田 陽菜さん(情報理工学部・3年次)は、デジタル技術とVR(仮想現実)を活用し、花火を「見る」だけでなく「作って打ち上げる」までを一貫して体験できる作品を制作しました。本作品は、IVRC2023で発表した「打ち上げ花火、下から見るか?自分で作るか?」をベースに改良を加えたもので、ユーザーが自ら花火玉を設計・制作し、その成果をVR空間で打ち上げることができます。これにより、現実では味わえない創造的かつ没入感のある“バーチャル花火師体験”を実現しました。

当初はMaker Faire Kyoto 2025での展示を目指して活動していましたが、今年はイベントが開催されず、残念ながらその場での発表は叶いませんでした。しかしながら、2024年8月25日(日)に京都経済センターで開催された「京都学びフェスタ2024」や、2024年9月28日(土)に開催された「京都産業大学DAY サタデージャンボリー」にて展示を行い、多くの来場者に体験していただくことができました。

活動に際して苦労した点・失敗した点など

作品体験そのものだけでなく、その裏側の運営負荷を減らす仕組みづくりにも挑戦しました。その一環として、体験後に回収される擬似火薬(3Dプリンターで制作した花火玉)を色別に自動で仕分ける回収装置の開発を目指しました。

色判別に関してはカメラとセンサーを用いて一定の精度で実現することができましたが、判別した玉を物理的に仕分けるためのデバイスの設計・製作が間に合わず、展示までに完成させることはできませんでした。

こうした運営面の効率化にも取り組む中で、技術的・時間的な制約による課題に直面し、多くの学びを得ることができました。

活動に際して工夫した点・良かった点

より多くの来場者に体験してもらえるよう、花火玉制作キットの数を増やし、1度に複数人が同時に制作できる体制を整えました。これにより体験の回転率が向上し、特に子どもたちを中心に多くの参加者に楽しんでもらうことができました。

また、打ち上げ体験に使用する擬似火薬玉の数も大幅に増やすことで、常に次の体験者がスムーズに楽しめるよう運営を工夫しました。これらの改善の結果、前年度の活動ではのべ2,000人以上にバーチャル花火師体験を提供することができ、大きな手応えを得ました。

さらに、活動の認知度を高めるためにラジオ番組にも出演し、広く一般の方々に向けて作品の魅力や取り組み内容を発信しました。こうした広報活動も来場者の増加や反響につながったと感じています。

活動や発表を通して成長を感じた点

先輩の立場からは、初めて後輩とチームを組んで取り組み、企画・制作・運営のすべての工程を通じてチームワークの大切さと、役割分担やサポートの重要性を実感しました。また、子どもたちに向けた体験を提供する中で、どのように説明すれば興味を持ってもらえるか、どうすれば楽しんでもらえるかを考えながら対応する経験を積み、子どもとの接し方にも自信がつきました。さらに、ラジオ出演を通じて活動の広報にも挑戦し、自分たちの取り組みを言葉でわかりやすく伝える力を磨くことができました。この経験を通じて、外部とのやりとりや情報発信のスキルも向上したと感じています。

後輩の立場からは、今回の活動を通して、技術力だけでなく、試行錯誤を重ねることの大切さを学びました。先輩と一緒に取り組む中で、ものづくりに対する考え方や問題解決のアプローチを間近で見ることができ、自分に足りない部分を実感する機会になりました。

また、イベントでの展示では、来場者に分かりやすく説明することの大切さも実感しました。技術的な知識だけでなく、それをどう伝えるかを考える力も身についたと感じています。

先輩と一緒に取り組んだことで、技術だけでなく、チームで協力して課題を解決する力や、プロジェクト全体を見渡す視点も成長できたと思います。

今後の展望について

ユーザーが作成できる花火の種類を増やすことで、より個性豊かで創造的な体験ができるよう、今後も作品の改良を進めていきます。また、現在開発中の擬似火薬玉を自動で色別に仕分ける回収装置の完成を目指し、体験後の運営効率やスムーズな回転にもつなげていきたいと考えています。

将来的には、実際の花火大会や地域のイベントなどで本作品を展示し、より多くの人に“自分で作って打ち上げる花火”の楽しさと感動を届けていくことを目標としています。

後輩に向けたメッセージ

荒木 稜雅さん(先端情報学研究科博士前期課程・2年次)

学部生のうちからチームでのものづくりや発表に参加できるのは、とても貴重な経験になると思います。私が学部生だった頃は、こうした機会がほとんどなく、参加するにも自費で遠征する必要がありました。ですが今は、大学のサポートを受けて活動できる環境が整っています。せっかくのチャンスを活かして、ぜひ積極的に挑戦してみてください。

今田 陽菜さん(情報理工学部・3年次)

1人ではまだまだ技術や知識が足りず、やりたいことがあっても思うように進められないことがあるかもしれません。ですが、このようなプロジェクトに参加することで、自分に何が足りていないのかを実感し、新しい視点でものを見る力が身につくと思います。

また、先輩と協力しながら取り組むことで、普段の授業では得られない学びや経験を積むことができます。自分には思いつかなかったアイデアを知ったり、効率的な進め方を学んだりすることで、大きく成長できると思います。

このプロジェクトは、ただ技術を学ぶだけでなく、人と協力しながら挑戦する楽しさを味わえる貴重な機会です。少しでも興味があるなら、ぜひチャレンジしてみてください!

活動概要

| チーム名 | Digital Sky Artists |

|---|---|

| メンバー | 先端情報学研究科博士前期課程2年次 荒木 稜雅さん 情報理工学部3年次 今田 陽菜さん |

| アドバイザー教員 | 情報理工学部 永谷 直久 准教授 |

| イベント① | イベント名:京都学びフェスタ2024 開催日程:2024年8月25日(日) 開催場所:京都産業会館ホール/京都経済センター (京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地) |

| イベント② | イベント名:京都産業大学DAY サタデージャンボリー 開催日程:2024年9月28日(土) 開催場所:京都産業大学 神山ホール |

| 関連リンク | IVRC2023 【情報理工学部】【先端情報学研究科】「Maker Faire Kyoto 2024」に出展&「Young Maker Supporter's Choice」を受賞! |