2015年 第5回 ファシリテーションLabo.

ファシリテータを体験する-どう実践したらいいか?-

| 日時 | 2015年12月2日(水)13:30~16:30 |

|---|---|

| 場所 | 4H演習室(4号館3階) |

| 参加者 | 8名 |

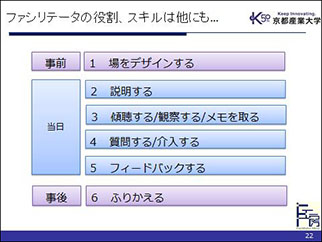

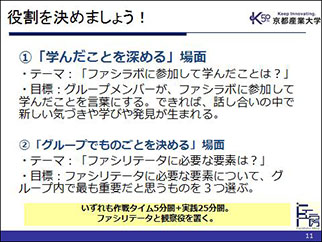

12月に入り寒い日が続く中、本日は暖かくキラキラした太陽が顔をだし、F工房主催のファシリテータ・トレーニング連続講座「ファシリテーション Labo.(ラボ)」(以下、ファシラボ)の最終回を飾るにはぴったりの天候の中、私は会場である4号館4H演習室へ向かった。会場には、受付とスクリーンの周りに椅子が置かれていた。いつもの様に開始10分前くらいから参加者が集い、みんなで会話をしながら開始を待った。第5回目の最終回は、今まで学んできたことを活かし実際に「ファシリテータを体験する」というテーマで行われた。今回は、ファシリテータ役、観察役を決めグループワークを違うテーマで2回(各25分)行った。まず、役割を立候補制で決め、進行役に5分間作戦タイムの時間が与えられ、その間に他のメンバーでグループワークを行う場のセッティングを行った。

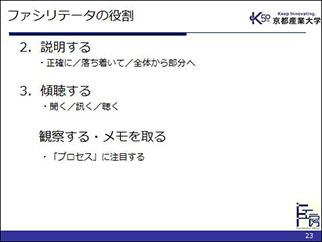

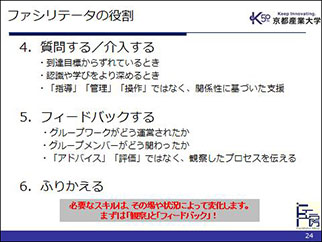

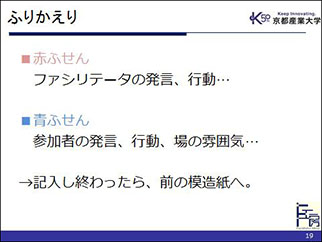

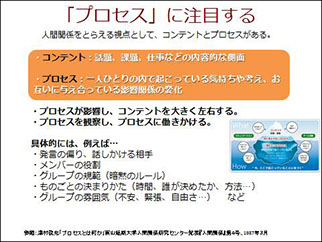

1回目は「ファシラボに参加して学んだことは?」というテーマで話し合い、グループメンバーが、ファシラボに参加して学んだことを言葉にし、新しい気づきや学びを得ることを目標にグループワークを行った。ファシリテータ役を置いてとの事だったので、ファシリテータ役としてどのように切りだすのかなと思いながら、いつものように流れに身を任せ、私は参加者としてワークに取り組んだ。ファシリテータ=進行役的なイメージもあり、初めは参加者全員がファシリテータの進行に任せワークを行い、タドタドしい雰囲気の中ワークが行われた。進行役が1人ずつみんなの学んだことを聞く前に、自分の学んだことを言ってくれた。私としては、1番初めに考えを伝えるのはハードルが高いため、進行役の行動は印象的であった。進行役が「進行役に慣れていない」、「どーすればいいと思いますか?」など自分自身の状況を素直に伝えながら進行をしていたので、徐々に協力意識が高まりみんなでワークを進めるようになり、自然に意見が出る場となっていた。25分間のワーク後、観察役も交えてふりかえりを行った。赤色と青色の付箋紙が配られ、赤色には、ファシリテータの発言、行動を、青色には、参加者の発言、行動、場の雰囲気を記入した。10分ほどの個人記入の後、全員が書いた付箋紙を模造紙し時系列に貼っていった。フィードバックのポイントとして、「わたし視点から」を心がけること、評価・非難・アドバイスではないこと、具体的事実にもとづいてコメントすること、の3点が伝えられた。個人でふりかえりを行っている時は全然思い出せなくて、書く手が止まってしまい、ふりかえりがとても難しいと感じた。しかし、付箋紙が貼られた模造紙を見ると、先ほど行っていたワークの場面が思い出せるようなものへと完成していた。模造紙を見ると「あ~この時こんな感じやった」、「こんな発言あった」などいろいろ思い出せた。全員で、付箋紙に書かれたものとその時の本人の心境やその場の状況を確認し合いながら20分間フィードバックを行った。

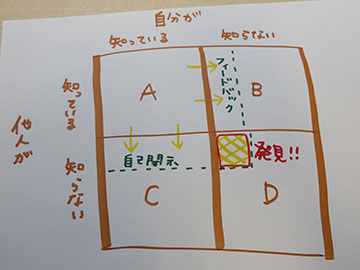

鈴木さんから「ジョハリの窓」について紹介があった。「ジョハリの窓」とは、2人の心理学者によって提案されているもので、自己には「公開された自己」(open self) と「隠された自己」(hidden self) があると共に、「自分は気がついていないものの、他人からは見られている自己」(blind self) や「誰からもまだ知られていない自己」(unknown self) もあると考えられる。フィードバックを受けることで、「自分は気がついていないものの、他人からは見られている自己」(blind self)が広がり、自己開示することで、「隠された自己」(hidden self)が小さくなる。ふりかえりやフィードバックを通してこれらの働きが起き、お互いをよく知り、新たな発見ができるとのことだった。以前にも聞いた事があったが、フィードバックをした後に改めて聞くと、すごく話が入ってきて理解しやすかったように思えた。

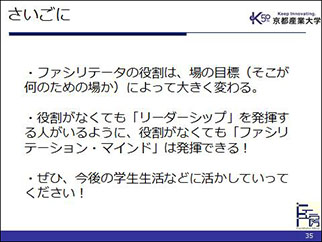

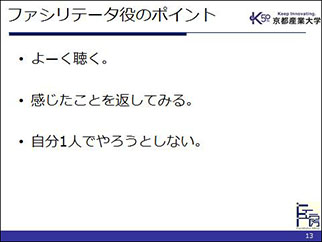

10分間の休憩をはさみ、2つ目のテーマは、「ファシリテータに必要な要素は?」についてであった。再び25分間グループワークを行った。2回目ということもあってか、自然に意見が出ていた。また、具体例を交えながらみんなが想像しやすい意見が多かった。今回は、グループ内で出た意見の中から最も重要な要素を3つ決めることが目標であった。話し合った結果、①距離感②信頼③自己開示となった。全員でファシリテータ役のフォローをし合いながらワークを進めていくのが印象的であった。2回目も1回目と同じ方法でフィードバックを行った。まとめとして鈴木さんからファシリテーションが活きる場面の紹介があった。例えば、初対面の人同士が集まる話し合いでは、自己紹介のアイスブレイクを仕切ること。ミーティングの場面であれば、話し合いの内容を整理し結論を確認することや板書すること。初回授業の場合であれば、アイスブレイクの運営や先輩として受講生に関わるなど場面や場の目標によってファシリテータの役割も変わると伝えられた。また、全部を1人でやるというより、役割がなくても「リーダーシップ」を発揮する人がいるように、役割がなくても「ファシリテーション・マインド」は発揮できる!と伝えられファシラボは終了となった。私自身ファシラボをふりかえると、今回の様にファシリテータ役を決めてグループワークを行うことで、意識してファシリテータ役の様子を伺ってしまい、また頼る部分が多くファシリテータ役に圧をかけてしまったのではないかと心配であった。しかし、2回目のグループワークの様にみんながファシリテータではないが、そのように振る舞うことができたり、自然と意見が出ることが参加者としても居心地がよく思えた。