研究テーマ

高校生に向けた研究内容の紹介

微小な最先端マテリアル、

単層カーボンナノチューブの正体を探り可能性に挑む

未知なる素材に対する2つのアプローチ

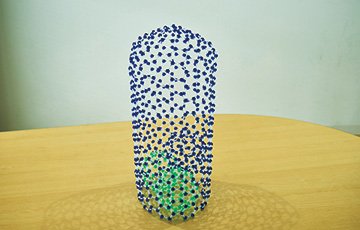

研究室において現在、4年次生と取組んでいるテーマは、(1)金属的/半導体的な性質を持つ単層カーボンナノチューブの作製、分離精製及び濃縮、(2)多孔質ガラス上への単層カーボンナノチューブの作製と応用の2つです。カーボンナノチューブとは、炭素原子が六角形の網目ネットワーク構造を作り筒状になった炭素ナノ構造体であり、直径は1~数nm(1nmは1mの10?分の1)、長さは数百nm~数μm(1μmは1mの10?分の1)のものが一般的です。

作製から取組んでこそ明らかになる真実

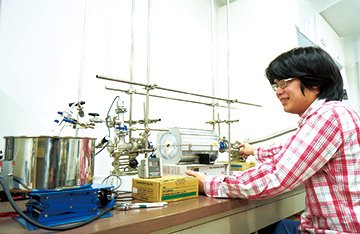

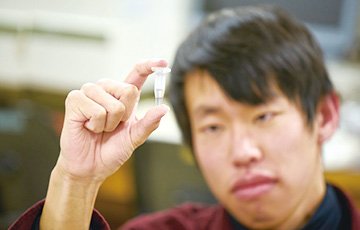

研究テーマ(1)では、さまざまな太さやねじれ方のカーボンナノチューブが存在する理由について、学生が自らの手で作製、分離精製、濃縮まで行うことで理解しようとするもの。現在、多くの研究室が市販のカーボンナノチューブを実験などに利用していますが、どういった条件のもとに作られたのかが明らかでないと、結果の信憑性が疑われます。カーボンナノチューブを研究室内で作製することには、それを利用した実験結果の信頼度を高める狙いもあるのです。

高品位ディスプレイの実現の可能性

(2)の研究は、イメージとしては微小な穴の空いたガラス板の上にカーボンナノチューブを生やす試みです。これが成功すると全ての光を吸収する完全黒体の作製につながる可能性もあります。また輝度の高いディスプレイや熱伝導に優れた放熱板に応用できるかもしれないと期待しています。これらを研究する醍醐味は、学生自らがモノを作る喜びです。パソコンでのシミュレーションに終始せず、自分でモノを作る喜びは何物にも代え難いものです。また、いずれの研究も物理的だけでなく化学的な手法も利用して進めていきます。物理や数学の基礎を身につけた学生が化学にも興味を持ち意欲的な学びに結びつけていけば、研究者としての将来に役立つ財産となるはずです。

ゼミ/卒業研究の紹介

プロフィール

高校生へのメッセージ

ゼミナール/研究室のテーマ

炭素ナノ構造体の物理化学

フラーレン(C60)やナノチューブなどの炭素ナノ構造体はさまざまな物理化学的性質をもちます。例えば特定の幾何構造をもつ単層カーボンナノチューブだけが金属的性質を示します。こうした物質群の作製・分離精製を行い生成過程の理解と応用を目指します。

※特別研究とは、4年間の学びをもとに各自が研究テーマを設定し、教員の指導を受けて研究を深め、卒業研究としてまとめるもので、理学部での4年間の集大成となる重要な授業です。