「18歳、19歳の厳罰化」は正しいのか?――改正少年法の成立と包摂的社会の在り方――

はじめに

皆さんも報道で接せられたと思いますが、本年5月22日に改正少年法が国会で可決、成立しました。

今回の改正は、以前の「News解説コーナー」で坂東俊矢教授が執筆された「18歳成人に迫るリスク――18歳の若者を大人として迎え入れる社会の覚悟と責任」で解説されている民法上の成人年齢引下げと関連していることが認められます。しかし、果たして今回の改正の内容、そしてその根底にある少年法に対する考え方が「将来の少年法」のあるべき姿にどのような影響を与えていくか懸念されるところです。

そこで本稿ではその視点で今回の改正少年法の内容、ひいては少年法のそもそもの在り方を考えてみることにします。

そもそも「少年法」とは?

ところで皆さんは「少年法」とはそもそもどういう法律で、どのような理念や目的のもとに制定されたかご存じですか?

「単なる刑法の『少年版』」、「子どもということで『罪一等減じられる』甘やかしのための法律」との認識をもっておられる人も少なくないと思います。

しかしながらこれらの認識は誤りと言わざるを得ません。

歴史的には、19世紀後半から、色々な社会的悪環境のもとで犯罪非行に陥ってしまう危機にある少年を特別に保護する法制度を作ることが世界的な動向として現れました。その結果、20世紀初頭頃には世界各国で少年裁判所が設立されました。

日本においても既に江戸時代には重罪を犯した少年に対する特別な配慮がなされていました。明治時代以降、適切な保護・教育を受けることのできない少年に対して「国家が親代わりとして保護・教育を与える」という欧米の思想が導入され、大正11年(1922年)に、刑法とは別個の法体系として非行少年に対する少年法制としての「少年法」が誕生したのです。

少年法は当時から「愛の法律」といわれ、「責任には刑罰を、要保護性には保護処分を」という理念に基づき、少年の問題性、生き辛さに着目した上で、その健全育成のための方策について、家庭裁判所を中心とした少年保護機関や関係者が考え、適切な措置を採っていくというという現在に繋がる少年保護法制が確立しました。

まさに、日本の家庭裁判所の理念である「家庭に光を、少年に愛を」を具現化した法律といえます。

今回の改正少年法の内容とそれに至る経緯

先に述べた大正時代に成立した少年法(旧少年法)は、戦後の昭和23年(1948年)に旧少年法の改正という形で成立し、現在に至っていますが、これまでも度々法改正が行われてきました。例として、重大特異な少年事件の発生を契機としての刑事処分可能年齢の16歳から14歳への引き下げ(2000年の一部改正)や少年院収容可能年齢の14歳からおおむね12歳以下への引き下げ(2007年の一部改正)、少年事件被害者への配慮、対応の充実という観点からの被害者等の少年審判傍聴制度の導入(2008年の一部改正)等が挙げられます。

そして、今回の改正少年法では少年法の適用年齢そのものは現行の20歳未満のままにしつつ、18・19歳の年長少年を「特定少年」と位置付けた上で、原則検察官送致(成人と同じ刑事手続き)とする対象事件の範囲をこれまでよりも拡大するとともに、起訴された後は少年の実名報道が可能となりました。

ところで今回の改正のそもそもの出発点は何だったのでしょうか?

おおもとは憲法改正に係る国民投票法の投票権者及び選挙権者を18歳以上としたことにあります(「公職選挙法等の一部を改正する法律」附則第11条では「国民投票の投票権を有する者の年齢が満18年以上とされたことを踏まえ(中略)民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え必要な法制上の措置を講ずるものとする。」とされています。)。

つまり、選挙権年齢や、上述の坂東教授の「News解説」にある民法上の成人年齢引下げとの「国法上の統一性」により、少年法の適用年齢も引き下げるべきとの議論が起こったことが発端でした。数年にわたる議論の結果、「大人として取り扱われる年齢が18歳で一致している方が国民にとって分かりやすく、大人としての自覚を促しやすい」という意見と、非行の背景に着目して健全育成を図っていく少年法の理念の有効性との「妥協」として、18・19歳を少年法の枠に残しつつ、20歳以上の者とも18歳未満の少年とも取扱いを別にする「特定少年」として、成人と同様に刑事手続きに移行する範囲を拡大するという「一定の厳罰化」を図る折衷的なものに落ち着いたといえます。

日本の少年保護の現状と法改正の必要性

ところで、一般的に現行法規を改正すべきかを検討する際には、ある問題が「現行法の規定では十分に対応できなくなってきた」と認められることが大前提となります。

このことを少年法改正問題に当てはめるならば、18・19歳の少年による犯罪非行が看過できないほどに増加し、且つ凶悪化する一方で少年院での立ち直りのための教育が機能していないという事実が前提条件としてなければなりません。

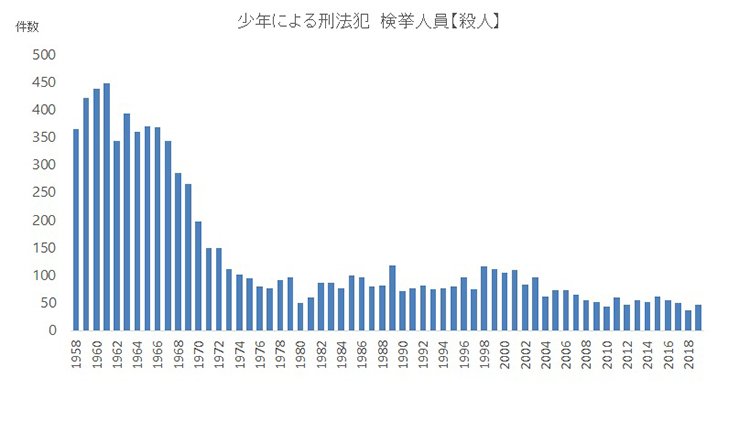

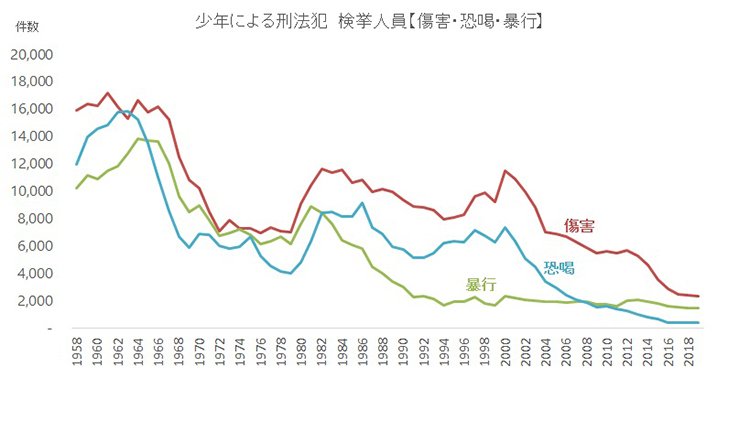

しかし現状ではむしろ逆に現在の少年犯罪非行は減少の一途を辿るとともに、悪質、重大事件における少年の割合も極めて低いことが「犯罪白書(法務省)」等のデータから認められますし、我が国の家庭裁判所の役割、機能や少年院での教育・処遇が少年の立ち直りに有効に作用しているとの認識が諸外国からの評価も含め、一致しているところです。

(参考として、法務省の「犯罪白書」の統計データをグラフ化したものをご覧ください。)

※クリックで画像が拡大します。

そうすると、国家刑事政策的観点からは、18・19歳の少年による犯罪非行が、法改正を要するほどの差し迫った社会の脅威にはなっていないことになり、今回、敢えて法改正したことには、本来の必要性を見出し難いということになります。

そのため、今回の少年法の改正は結局のところ、単に「国法上の統一性」の必要のみでなされたとの批判が、現行の少年法の理念、それに基づく少年院での矯正教育の機能を評価する研究者、実務家から出されています。

「分りやすさ」よりも「正しさ」を

一方で、少年犯罪の被害者側からは、「成人と同様に厳正な刑罰を受けさせることが少年の責任を自覚させることになり、犯罪非行の抑止力となる。」との主張が強くなされており、今回の改正を評価するとともに、一歩進めて少年法の適用年齢そのものの引き下げが強く求められています。

もちろん、被害者、その遺族の心情を十分に理解し寄り添うことは何よりも大事であり、少年法に携わる側からの「自己正当化」だけでは少年法の理念への反発をいたずらに招くだけとなるでしょう。

少年法が専門の専修大学の渡邊一弘教授は「保護的な少年法を維持するには社会の承認と少年法への信頼が必要」と述べておられます。

正にそのとおりであって、金科玉条(きんかぎょくじょう:この上なく大切にして従うべき決まり)に少年法の規定を固守する姿勢だけでは、虐待や貧困、障害等の生き辛さが非行や問題行動の背景にある少年たちへの社会復帰支援に対する国民の理解、包摂的社会の実現は却って不可能になってきますから、一定の「歩み寄り」は必要だと考えます。

しかしながら少年法の今後の改正の是非を巡る議論においては、「どうすれば少年のつまづきの石を取り除いてやることができるか」という少年法の基本的な理念だけは置き去りにしないようにしなければなりません。

服部 達也 教授

矯正社会学、少年法