研究ワークショップ

2025年

7月16日 学部研究会

報告者

要藤 正任 教授

報告タイトル

エリアマネジメントと社会関係資本:豊田市における住民アンケート調査を用いたWTPに関する分析

概要

本研究は、地域の環境向上を目指すエリアマネジメント活動において生じうるフリーライダー問題の改善に、社会関係資本が寄与するのかを検証したものである。エリアマネジメントでは特定の受益者を排除することができないため、フリーライダー問題が生じうる。社会関係資本は人と人との信頼や互酬性の規範、ネットワークであり、社会問題の解決への支払い意思額を増やすことが海外の研究から知られている。豊田市で収集したアンケート調査を分析した結果、社会関係資本が豊かな人ほどエリアマネジメント活動に対する寄附に応じやすいとともに、より高い寄附額を提示することが示され、フリーライダー問題が緩和される可能性が示唆された。

3月6日 学部研究会

第1報告

報告者

栗田 高光 教授

報告タイトル

Towards empirical assessments of controlled cointegrated models

概要

本研究は、共和分ベクトル自己回帰(CVAR)モデルを用いた制御理論に注目し、この理論による反実仮想分析を実行する際の諸課題について検討したものである。まず、先行研究の枠組みでは政策当局の介入直後のデータ(制御系列)を観察可能な対象とみなしていると解釈できるが、その統計推論上の問題点を理論的考察およびモンテカルロ・シミュレーションを通じて明らかにした。その上で、ランダム割り当ての解釈を適用することにより、政策介入に対する市場の反応(新系列)を観察可能な対象とみなすべきことを論じた。さらに、政策の最終目標と中間目標を分類するためのデータ駆動型手法を新たに考案し、この分類を基に新系列の時系列特性について理論的考察を行った。最後に、データ駆動型手法をニュージーランドのマクロ時系列データに適用し、新系列を軸とした反実仮想分析を実際に行うことにより、本研究の政策評価上の有用性を確認した。本研究により、金融政策等に関する反実仮想分析の精度が向上することが期待される。

第2報告

報告者

功刀 祐之 准教授

報告タイトル

口コミによる観光地の評価に関する研究ー京都市を対象としたヘドニックアプローチによる分析ー

概要

本研究は、ヘドニックアプローチにより観光地の地価とSNS上の評価との関係を分析するものである。SNSや口コミは情報の非対称性を解消する一方、信頼性を歪める不適格な情報が紛れ込むといった問題も存在するとされている。そこで、観光地の評価の別の指標である地価との関係から、観光地の口コミ指標の妥当性について検討した。SNS 情報としては、世界最大の旅行プラットフォームである米国の「トリップアドバイザー」を利用し、京都市・京都市以外の各地域それぞれの人気観光地について、2022年における投稿数、各投稿者の評価(5段階)を抽出した。これと公示地価との間の相関について分析した結果、京都市では平均的な評価は地価と正の関係があり、特にポジティブな評価の比率は地価と正の関係にあることが示された。また、京都市・京都市以外ともに口コミ数(訪問者数)は地価と正の関係があった。したがって、これらの観光地の評価指標は優良な地域を示す指標として一定の有用性を持っている可能性がある。

クリックで拡大表示します。

2月28日 学部研究会

第1報告

報告者

崔 瑋涵 助教

報告タイトル

日本企業における財務的柔軟性に関する研究

概要

本研究は、日本企業の財務的柔軟性の決定要因について分析したものである。財務的柔軟性とは、企業が予想外の変化に迅速かつ効率的に対応できる能力を指し、現金保有などの指標によって計測される。中京大学総合政策学部の石井北斗先生との共同研究では、その決定要因として景気後退リスクや投資機会に注目し、日本企業の財務データを利用して実証分析を行った。

その結果、日本企業は景気後退の見通しがあっても必ずしも予備的に現金保有を増やすわけではないが、時価簿価比率の高い(つまり投資機会の多い)企業についてはそうでない企業よりは財務的柔軟性を蓄える傾向があることが示された。また、期間別の分析を行ったところ、 銀行による貸し渋りが発生していた1990年代半ばには、景気後退リスク上昇に伴い現金保有比率を増加させる傾向がみられたのに対し、2008年以降の世界金融危機の期間には同様の傾向は確認されないという違いが明らかとなった。

第2報告

報告者

東 雄大 准教授

報告タイトル

Are there social returns to higher education? Evidence from Japanese local labor markets

概要

本研究では、日本おいて高等教育の社会的リターンが存在するかを実証的に検証する。教育投資の効果には,教育を受けた者自身の賃金を上昇させる私的リターンに加え、人的資本の外部効果を通じて周囲の労働者の賃金を上昇させる社会的リターンが存在すると考えられている。

後者の効果を推定するため、本研究では地域の大卒者割合の変化がその地域の平均賃金に与える影響を分析する。分析の結果、大卒者割合の増加は大卒労働者の平均賃金を有意に上昇させる時期もあれば、有意な効果が確認されない時期もあることが示された。一方で、非大卒労働者の平均賃金に対しては正の効果が観察されないだけでなく、勤続年数別にみた一部の分析では負の効果も確認され、人的資本の外部効果とは異なるメカニズムの存在が示唆される。総じて、日本において高等教育の社会的リターンは存在するものの、その範囲は限定的であると考えられる。

クリックで拡大表示します。

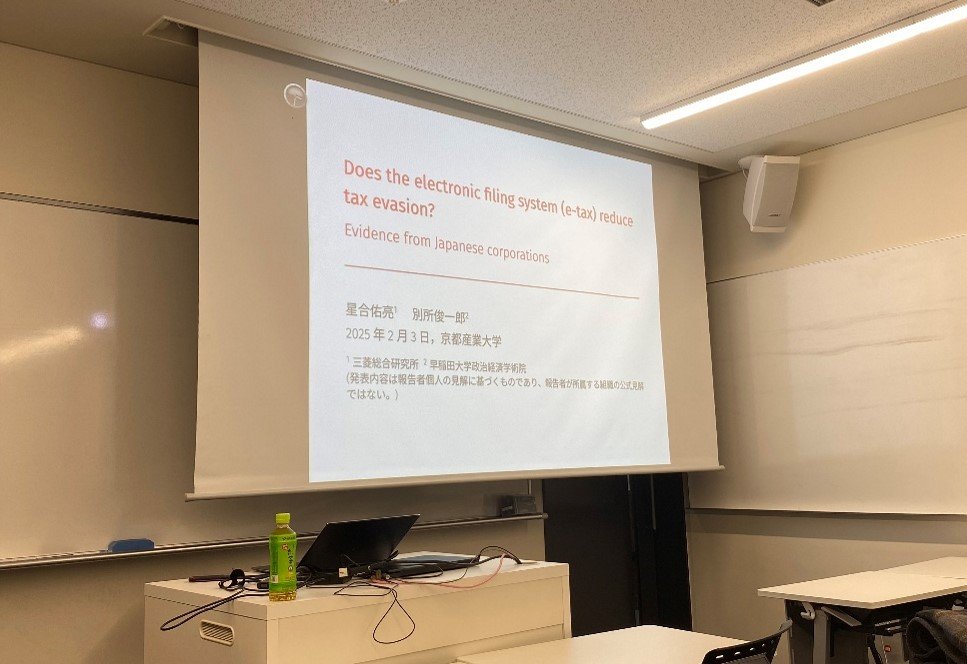

2月3日 学部研究会

ワークショップテーマ

電子申告の脱税抑止効果の検証

報告者

別所 俊一郎 教授(早稲田大学)

報告タイトル

Does the electronic filing system(e-tax)reduce tax evasion? Evidence from Japanese corporations

概要

日本では、国税でe-tax、地方税でeL-taxが導入され、2020年4月以降開始の事業年度について、資本金1億円以上の大企業に対し、電子申告を義務付けた。この政策変更が与えた影響について、資本金5,000万円~4億円のA県内に所在する単独法人と県内本店分割法人について、中小法人と大法人をDIDで比較、修正申告、加算金の変化を分析した。分析結果から、修正申告の減少が観察されたが、加算金・税収への影響はないことが明らかになった。

参加者からは、建設業や製造業、小売業といった業種別の影響度合いや法人事業税の段階的な税率改定の影響、県外本店分割法人に対する電子申告の影響などについて質問があり、別所教授、共著者の星合氏と議論が行われた。

クリックで拡大表示します。

2024年

11月13日 学部研究会

ワークショップテーマ

海外事例に基づく地方分権化の考察

報告者

Isidoro Mazza (Professor of Public Finance, University of Catania)

報告タイトル

Decentralization of Italian policies on cultural heritage and visual art

概要

イタリアの文化政策に関する、EUおよびユネスコ、中央政府、地方政府(地域および市町村)の3層からなる政策決定構造を概観し、2000年以降の最上層における制度改正がイタリアにおける文化保護・推進活動に与えた影響について考察した。また、イタリアにおける中央-地方の分権化の進展に伴う各層での予算構造および市町村レベルでの大学と美術館の経営戦略の課題をまとめ、それに対する最近の政策改正と将来展望について議論した。

参加者からは、イギリスを中心とするNational Trustとイタリアの取組みとの相違点、文化保護および促進に関わる国立大学と国立美術館(博物館)の補助金を含む財源調達のあり方、視覚芸術取引に対するイタリア、フランス、日本の規制およびその考え方の違い、文化省に設けられている現代創作総局(The General Directorate for Contemporary Creativity)の役割と人材確保、などについての質問があり、Mazza教授と意見交換した。

クリックで拡大表示します。

4月3日 学部研究会

ワークショップテーマ

組織経済学と企業戦略ワークショップ

報告者

Michael Kopel(Professor of Economics, University of Graz)

報告タイトル

NGO Competition and the Disclosure of Cost Information

概要

本研究は、非政府組織(NGO)が寄付市場においてどのように競争し、資金調達における費用開示戦略が組織間の競争や社会厚生にどのような影響を与えるかを考察したものです。NGOが固定費用の開示を躊躇する背景には、寄付者が資金の使い道に敏感であることが挙げられます。本ワークショップでは、経済学や会計学における開示の研究を踏まえ、NGOが戦略的に固定費用を開示(または非開示)する理由やその影響について議論が行われました。

クリックで拡大表示します。

2023年

12月15日 学部研究会

ワークショップテーマ

Professional Development Workshops on Corporate Governance

第1報告

報告者

JUNGWOOK SHIM(Professor, Department of Economics, Kyoto Sangyo University [KSU])

報告タイトル

A New Perspective on Corporate Spin-off as Human Resource Redeployment and Stakeholder Conflict Mitigation

概要

本論文は、人的資源の再配置とステークホルダー間の葛藤の緩和という視点から企業のスピンオフに関する新しい視点を提示します。従来、企業のスピンオフに関する研究は、主に株主の観点から、その財務的および戦略的な意味合いに焦点を当ててきました。しかし、戦略的決定における人的資本、特に経営トップチームの重要性にはあまり焦点があてられていませんでした。本研究では効率的な内部労働市場管理と経営トップチームの再配置の視点からスピンオフの役割を検討し、日本ではスピンオフが企業価値を高めるだけでなく、人的資本をうまく管理するために行われていたことを発見しました。

第2報告

報告者

KEEYOUNG RHEE(Assistant Professor, Department of Economics, Sungkyunkwan University [SKKU])

報告タイトル

Environmental, Social, and Governance (ESG) Integration under Asymmetric Information

概要

本論文では情報の非対称性がある時のESGの意思決定に対する統合モデルを提示します。このモデルでは、借り手は事後的にESGの約束から逸脱することができます。借り手がESGプロジェクトを追求するのは、貸し手が高い借入率を課すことができ、それによって借り手の金融リターンを追求することから得られる個人的な利益が減少する場合にのみインセンティブが与えられます。借り手のESGに対する真の好みについての逆選択が存在する場合、ESGの貸し手が最初に入札を行うときに借り手がESGに投資するという均衡が存在できますが、ESG貸し手が非ESG借り手を貸付市場から排除するとき、非ESG貸し手は保留中の借り手がESGを真に好むと認識し、より高い借入率を要求することになり、それがESG統合につながります。

クリックで拡大表示します。

12月9日 学部研究会

ワークショップテーマ

「戦争と平和:激動する世界情勢をどう理解するのか」

概要

2022年に始まったロシア・ウクライナ戦争を中心に、世界情勢の現状と今後の見通しについて、報告および参加者を交えた討議が行われた。

第1報告

報告者

劉 軍氏(華東師範大学政治国際関係学部教授)

報告タイトル

「ロシア・ウクライナ紛争後のロシア・西側関係」

概要

本研究は、ロシア・ウクライナ戦争の背景および影響に関するものである。ロシア・ウクライナ戦争は外部の影響、つまり米国とNATO によるロシアの安全保障空間への押し出しの結果である。ロシアと米国の大国間競争と対立の枠組みの中で、NATO はロシアを切り崩し弱体化させるという米国の政策に従っており、ウクライナもそのような西側の手先であるとロシアには映っている。

大国関係に与える影響として、ロシア・ウクライナ紛争はポスト冷戦時代の終焉を意味しており、「30年危機」(冷戦終結後の不安定化の時期)を経て世界はパニックの時代に突入したと解釈できる。これは世界経済の正常な発展を妨げる一方、米国にとっては恒久的な覇権を握るための機会、NATO にとってはロシアに対する集団的対抗手段としての役割を見せる機会になっているといえるのではないか。

第2報告

報告者

王 玏氏(華東師範大学政治国際関係学部助理研究員)

報告タイトル

「ロシアとヨーロッパの関係」

概要

本研究は、ロシア・ウクライナ戦争の背景にある欧州の外交関係および今後の展望についての分析である。もともとロシアとヨーロッパは重要な貿易パートナーで、核不拡散・難民流入などの観点で安全保障上も協力関係を必要としており、両者のパートナーシップは重要な意味を持っている。しかし、今回のロシア・ウクライナ戦争では、これまで対ロ関係で温度差のあったEUの原加盟国(独仏伊等)と新加盟国(バルト三国など)が一致団結して対ロ制裁を行い、安全保障面ではNATOにますます接近するようになっている。

今後の展望としては、ロシアと欧州の対立状況は短期的には変わらないものの、長期的には平和共存が最終トレンドになるものと予想する。理由として、欧州が米国に頼らない安全保障を目標とし、ロシアもNATOの影響力低下を望んでいる点で利害が一致すること、対ロ経済制裁はエネルギー輸入の停止やインフレといった形で欧州にとって損失の方が多いことなどが挙げられる。

11月22日 学部研究会

講演者

中山 淳史氏(株式会社日本経済新聞社 コメンテーター)

講演タイトル

「グローバルビジネスの最前線」

概要

これまでの新聞記者、論説委員、およびコメンテーターとしての活動を通じて、失われた30年から脱しきれない日本企業にとって必要なことや、世界のビジネスを取り巻く環境の変化に関し、さまざまな面から考えてきた。その中で、ビジネス等さまざまな場面において人間に生じる悲観的または楽観的なバイアスが大きく影響することを感じている。例えば、世界の貧困率や平均寿命、公衆衛生など、過去数十年で世界は少しずつ良くなっているにもかかわらず、必ずしもその認識は広まっていない面がある。また、米国では失業原因を他国の貿易政策に求めるような政治的宣伝がなされ、多くの支持を集めた。このように人間の思考には正確なデータよりも印象的なイメージが先行する傾向があり、過度に悲観的または楽観的な見方に陥って判断を誤ることがある。

そして、失われた30年の中で日本企業が見失っていたことも、そういった人間の直観に潜むバイアスと関連があると考えられる。バイアスにより見落とされがちな現象の例が、指数関数的な変化である。例えば2の累乗は2乗が4、3乗は8と当初はゆっくりと変化するように見えるが、14乗は1万を超え、30乗では10億を超えるというように、ある段階から多くの人の直観をはるかに上回る勢いで増大していく。ここ30年ほどで急激な進歩を遂げたIT関連産業はまさにそのような変化の生じた分野であり、その代表として半導体の集積度が2年ごとに2倍になるという「ムーアの法則」がある。これに対し、従来型のアナログな業界ではそうした変化が生じておらず、デジタル化に遅れた多くの日本企業は業績の横ばい状態が続き、海外企業との大きな差が生じるに至った。

このようなビジネス環境の変化の中で、今後の日本企業にとっては、新技術を導入するだけでなく短期間で多くの製品開発サイクルを回し、指数関数的な成長を享受するといったことが重要になってくると思われる。例えば従来の電機産業のように一度製品を売って終わりとするのではなく、アップルやテスラのようなアジャイル化、つまり売った商品にインターネットを通じてアップデートを行い、試行錯誤を繰り返して価値を高めるような工夫が一つの参考となる。加えて、米国の半導体産業補助にみられるように、古典的な自由競争ではなく、国家の積極的な関与により過当競争を排し、集中的に開発を進めていくことも必要になるのではないか。また、今後の技術開発においては、幼少期からIT技術に馴れ親しんだZ世代の柔軟な発想力にも大いに期待したい。

2022年

12月9日 学部研究会

報告者

Vikas Mehrotra

報告タイトル

「What Factors Drive a Firm's Decision to Disclose Climate Information」

概要

気候変動によって世界中で多くの被害が生じており、温室効果ガスの影響を和らげるために企業への社会的責任(Corporate Social Responsibility)が求められていることを背景として、今回の報告論文では、企業が温室効果ガスを緩和するために取り組んでいる活動情報を公開する方法と機関投資家がこの活動にどのような影響を及ぼすのかを考察している。企業が情報を提供する方法には大きく2つあり、英国の非政府組織であり、環境への影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営しているCDPに自主的に報告するものとCSR Reportの中に情報を盛り込む形で提供するものに大別できる。共通点は自主的であり強制的ではない。機関投資家が意思を表明する方法にも大きく2つあり、株式の所有比率を調整することによる圧力と株主総会で議案を提示することによる方法に大別できる。

米国のS&P500社の2010 - 2020年のデータを用いた分析の結果は、株主総会で議案を提示する方法はCDPへの報告とCSR Reportの中に情報を盛り込む行動に影響を及ぼさないことを示した。次に、株式の所有比率を調整する方法では、機関投資家を投資している企業の数で測り、Big 3(Blackrock, Vanguard and State Street)とそれ以外に分けて考察し、Big 3はCDPへの報告とCSR Reportの中に情報を盛り込む行動を促すが、それ以外の機関投資家は影響がないことを見出した。さらに、情報を開示することで企業の流動性が増えることも発見されており、今後関連するテーマで日本のデータを用いた後続の研究にとても参考になりえるものである。

7月20日 学部研究会

報告者

沈 政郁 教授

報告タイトル

「The Family Firms : Current State of Research and Future Directions」

概要

学術の世界において、異なる分野の研究者が共同研究することで新しい研究成果をあげることが大きな潮流になっている。本発表は沈氏の専門分野である家族企業(Family Firm)の1999年から2020年までの約20年にわたる研究の潮流を紹介することで、新しい共同研究の可能性を探るのが主目的である。まず、家族企業の研究がどのような経緯で所有と経営の分離という固定概念に反旗を翻し、1999年から爆発的に世界規模で研究が拡大されてきたか紹介した。次に、1990年から2010年までに行われた研究の主要テーマである家族企業の定義問題と業績比較の研究成果の解説を行った。最後に、2011年から2020年までに行われた企業戦略及び企業組織の研究、行動の違いを説明する理論、直近の新たな動きを話した。直近には、EntrepreneurshipやInnovationなど異なる分野とのコラボが急増していて、この発表をきっかけに日本でも新しいコラボが始まることが望まれる。

3月17日 学部研究会

報告者

広田 茂 教授

報告タイトル

「コロナ禍における行動変容とその背景」

概要

本研究は、今般のコロナ禍で、感染抑制のためのさまざまな行動変容がどのような背景や属性と相関しているかを分析したものである。京都大学ゲノム医学センターと経済研究所が構築している「ながはまコホート」の参加者の一部と京大病院の医療従事者を対象としたアンケート調査を行った。計量分析では、男性よりも女性の方が、またリスク回避度が高いほど行動を変容させているといった先行研究と整合的な結果とともに、政府への信頼よりはむしろ感染症専門家などの科学者への信頼が行動変容と大きく関わっていること、そして「まわりの人々がしているから」という同調圧力からではなく、自他に対する感染を予防するためという理由でマスクをしている人ほど、その他の行動も多く変容させていることなどが明らかになった。今後、アンケート調査と同時に実施した抗体検査の結果や、これまで蓄積されているバイオマーカーやゲノム情報と統合した解析を進めていく。

2月24日 学部研究会

報告者

千葉 早織 准教授

報告タイトル

「Two-sided strategic information transmission」

概要

本論文は、意思決定者とその他の利害関係者(例えば、経営者などの組織における上位権限者と一般の従業員)の双方が、最適な意思決定についての情報を有する場合を想定し、両者の双方向のコミュニケーションが、意思決定、及び、期待利得に与える影響を分析する。具体的には、Crawford & Sobel(Econometrica 1982)のゲーム理論チープトークモデルの代表例である、一様分布・二次形式利得関数の事例(Uniform Quadraric case)を主な分析対象とした。そして、二者の情報が加法的、或いは、乗法的に最適な選択を決める場合(例えば、投資を決定する場合、二者の情報を x、y とすると、x+y 或いは xy が意思決定にとって最適な投資額)については、利益相反の程度に関わらず、意思決定者からその他利害関係者への情報伝達が、反対方向の情報伝達の質を左右しないことを示した。

第2報告

報告者

池田 晃彦 助教

報告タイトル

「The Effects of Terms of Trade Shocks on Sudden Stop Economies」

概要

本研究は、交易条件の変動が新興国の対外債務や消費に及ぼす影響を分析したものである。新興国については平時の景気循環に交易条件が大きく影響していることが指摘されているが、金融危機の頻発とも関連している可能性がある。この点を調査するため、小国開放経済のモデルにおいて、外貨建ての対外債務および非線形の借入制約を加え、交易条件の変動の影響をシミュレーションにより分析した。この結果、交易条件の悪化によって、対外借入れの担保となる商品の価値が下落し、新規の借入れが困難となることで金融危機が生じうることが示された。同様の結果は海外金利や生産性のショックによっても生じるが、消費の変動の仕方にはさまざまな違いがみられる。また、平時の借入の水準や金融危機の規模および持続性は、輸出財と輸入財との代替性などによって異なることも明らかとなった。これらの結果は、各国の産業政策によって生じる産業構造の違いが金融危機の生じ方に影響する可能性を示唆している。

2021年

12月15日 学部研究会

報告者

潘 聡 助教

報告タイトル

"Managing Investments under Bargaining in A Co-opetitive Supply Chain"

概要

OEM企業(original equipment manufacturer)は製品の生産をCM企業(contract manufacturer)に委託して製品を消費者に提供する。それと同時に、CM企業は自社製品を消費者に提供して、製品市場でOEM企業と競争する。こういった協調と競争が並存するOEM-CM関係が、経営学の文脈でco-opetitionと呼ばれている。このようなco-opetition関係の中で、OEMとCMは交渉の形でお互いの取引条件を決めると考える。もしOEMとCMの交渉が決裂した場合、CMは依然として市場へ製品を提供できる一方で、OEMは製品を生産する能力を有しないため、市場から退出せざるを得ない。つまり、交渉の立場において、OEMと比べて、CMのほうがより有利である。本研究はさらに、OEM自身と提携先のCMが自社製品の販売促進に資する投資を行う状況を考える。こうした非対称的交渉において、OEMとCMが投資する要因がどのような形となるのか、または、市場環境の変化がどのように企業同士の投資する要因と自身の利潤を影響させるかは我々の注目点となる。我々の理論分析によって、以下のようなメカニズムが明らかになった:OEMの投資は常にCMとの取引価値に正の影響を及ぼす;一方で、CMの投資は常にOEMとの取引価値に負の影響を及ぼす。このメカニズムを利用して、我々は以下の4つの市場環境における変化によって、OEMとCM 両方の利潤が悪化する可能性を立証した:(1)消費者がOEMとCMの製品に対する評価の共通する部分の増加;(2)消費者がCMの製品に対する負の評価の減少;(3)投資費用の減少;(4)CMの交渉力の増加。

9月22日 学部研究会

第1報告

報告者

竹中 昂平 氏(経済学研究科博士後期課程3年)

報告タイトル

「家計内生産を含んだ地代決定の分析」

概要

これまでの標準的な都市経済学は付け値関数を用いて、都市の地代を分析してきた。しかし、都市経済学の主な研究の一つであるFujita [1989]が示した付け値関数は、効用水準を含むために具体的な付け値の値を導出できない。また、DiPasquale & Wheaton [1996]が示した付け値関数では、具体的な付け値の値は得られるものの、敷地面積が正常財ではない。本研究ではBecker [1965]に準拠し、市場財・家計内時間・敷地面積の3要素を投入要素とする家計内生産関数から付け値関数を導出することを試みる。このことで、具体的な付け値の値が得られ、敷地面積を正常財として取り扱うことができる。加えて、1970年度から2018年度までの愛知県のデータをもとに敷地面積の賃金弾力性を推定した上で、名古屋圏の仮想の所得分布データを作成し、都市全体の地代曲線をシミュレーションによって作成した。

第2報告

報告者

倉本 宜史 准教授

報告タイトル

「汚職発覚による歳出への影響の検証-都道府県別データによる実証分析-」

概要

2003年度から2013年度までの都道府県の歳出総額と土木費に対して、2年度前の汚職の発覚(総額は全部門、土木費は土木・建設部門)が与える影響を検証した。汚職は発覚した後に存在が明らかとなる。そのため、汚職を行っていない都道府県と発覚していない都道府県は発覚後に歳出を変えることはないが、発覚することで歳出を減らすことが明らかになると、汚職が資源配分に歪みをもたらしている可能性を示唆すると考えられる。そこで、被説明変数に歳出総額と土木費の①金額、②金額の変化率、③金額をそれぞれの基準財政需要額で割った(基準化した)値、④金額をそれぞれの基準財政需要額で割った(基準化した)値の差分、の4種類を採用し、土木費に関しては、⑤部門別金額を歳出総額で割った値も採用し、説明変数に汚職発覚変数として発覚ダミーと発覚件数を、歳出に影響を与えると考えたコントロール変数として15歳以上人口割合、65歳以上人口割合、財政力指数を採用して、パネルデータの回帰分析を行った。なお、歳出総額の①金額と②金額の変化率に対しては、「総額」のみを、それ以外は「総額」と「人件費を除く総額」、「普通建設事業費」という3種類の項目を採用した。また歳出総額の①金額と②金額の変化率を対象とする分析では、落札率と建設事業者数という操作変数を見つけることが出来たため、操作変数法(2SLS)を採用している。分析結果は、頑健性のあるものではないが、汚職の発覚件数が歳出の「総額」と「人件費を除く総額」、「普通建設事業費」の④金額を基準財政需要額で割った(基準化した)値の差分に負の影響を与える、つまり歳出の削減につながることが示せた。また、土木・建築分野の汚職発覚と件数が、土木費の①金額、③金額をそれぞれの基準財政需要額で割った(基準化した)値、人件費を除く土木費の①金額を抑える可能性があることを示すことになった。なお、本研究は今後、被説明変数の精緻化や汚職発覚に関するデータの種類別への細分化、政治変数やそのほかのコントロール変数の追加といった、分析への拡張を予定している。

3月18日 学部研究会

報告者

吉村 有博 助教

報告タイトル

「パラメータが関数を含む場合のベイズ回帰について」

概要

本研究報告では、統計的推論において頻度論とベイズを橋渡しする役割を示唆することで知られる Bernstein-von Mises 定理(BvM)に関する歴史的な考察を行うとともに、推定するパラメータが無限に多い場合の BvM 定理の諸結果に関する展望を行った。歴史的考察として、P-S.Laplace をはじめとした BvM 定理の先駆的貢献者らは、極めて異なるモチベーションの下で BvM 定理に到達していることを明らかにし、その現代的意味を指摘した。加えて、パラメータが多い場合の BvM 定理に関する研究が頻度論とベイズそれぞれを用いた実証分析の計算や解釈などの面において依然として重要であることを指摘しつつ、今後の展望を議論した。

3月2日 学部研究会

報告者

塩津 ゆりか 准教授

報告タイトル

「水道事業の民間委託に関する一考察」(菅原 宏太 教授(京都産業大学)・柳原 光芳 教授(名古屋大学)との共同研究)

概要

2015-2017 年度の公営企業決算状況調査と水道統計から上水道のみまたは上水道と簡易水道を経営している市町村事業者のパネルデータを作成して、「(1)技術職員が管理者と同じく安価で清浄な水を安定供給することを目的とするならば、熟練技術職員が多くいる水道事業者ほど費用効率的である」、「(2)技術職員担当業務を外部委託すれば、費用効率的な経営となる」という仮説を明らかにするために、確率フロンティア分析を用いた実証分析を行った。分析の結果、(1)必ずしも技術職員は管理者と同じ目的を持つとはいえず、熟練技術職員割合が費用効率性の改善に寄与しているとはいえないこと、(2)一部業務委託割合が高い事業体ほど費用効率的であるが、第3者委託の実施は必ずしも費用削減効果をもたないこと、が示唆された。

2020年

2020年2月25日 学部研究会

報告者

寺井 晃 教授

報告タイトル

期待指標間の関係-日本のマクロ経済指標の期待間は整合的か

概要

本研究は、期待インフレ率をはじめとした様々な期待指標間の関係について分析する。「期待」に関する分析は、特にインフレ率に関する分析が進んでいる。その一方で、政府や多くのエコノミストはGDPの見通しを形成し公表している。この見通しを元に、様々な経済活動が行われることも多い。例えば,内閣府は毎年概ね1月下旬に「政府経済見通し」を公表している。特に税収についての見込みを立てる必要があり、その見込みの基礎データとなるのがGDPの見通しなのである。

つまり、経済の変数間の理解においては、期待インフレ率のみならず、期待GDPについても十分に考慮に入れなければならない。しかし、経済変動の実証分析においては、これらの「期待変数」が考慮されるケースは多くない。そこで本論文は、日本の経済変動について期待インフレ率のみならず、期待GDPがどのような影響を及ぼしているのか分析を行った。 分析結果は、期待に関するデータを実現データに合理的期待を仮定するなどで分析することでは不十分であり、実際にその経済の内部でどのように予想されているのか、期待がどのような形成のされ方をしているのか、などの分析を必要とすることを示している。

2020年1月14日 学部研究会

報告者

川越 吉孝 准教授

報告タイトル

Trade & Environmental Policies with Domestic and International Transportation

概要

本研究は国際貿易に関する理論的な研究である。これまでの国際貿易の研究では、国際輸送にあまり焦点が当てられてきておらず、本研究はこのことに関して分析を進めたものである。国際輸送と国内輸送の両方に注目した点に加えて、輸送の距離も分析の対象としている点で新しい取り組みといえる。こういった国際輸送や国内輸送には、非常に多くの温室効果ガスなどが排出されるため規制が必要である。ただし、国際輸送は国境を跨ぐため、国際的な規制ができない。このような状況下で、関税と国内輸送に対する汚染の排出税に対する経済学的に望ましい水準についての分析が行われた。

分析の結果、最適な政策の組み合わせは、国際輸送に対してピグー税を賦課し、国内輸送に対しては関税政策を行うこととなる。したがって、関税を撤廃することは常に最適とならない可能性を示唆した。また、関税政策のみ、もしくは輸送企業に対する排出税の賦課のみの場合は、輸送距離によって結論が逆になる。したがって、政策決定の際は距離について注意する必要があることを明らかにした。

2019年

12月23日 学部研究会

報告者

岑智偉 教授

報告タイトル

中国的公共領域としての「包(パオ)=第三領域」-近現代中国経済社会を理解する手がかりとして-

概要

本研究は柏祐賢の「包」と黄宗智の「第三領域」を歴史的な中国「公共領域」として、近現代中国の経済社会を理解するための新しい中国的「公共領域」、即ち「間(あわい)」=公共としての「包=第三領域」をその延長線上で考え定義し、帝政晩期から今日までの動的な「伝統中国」における中国的「公共領域」である「包=第三領域」を簡単な動学モデル(動的経済社会システム)で歴史的に示している。

更に「包=第三領域」を中国独特の「公共領域」として、「国家」と「社会」の相互作用が繰り返されながら時代と共に変化していると考える。帝政晩期の「包=第三領域」は自律な論理性と特性を持つものであり、1949年から1970年代後半までの「包=第三領域」は国家の浸透により制度化されたものとなり、そして1970年代後半(政策転換)からの「包=第三領域」は先の二つのものを融合しながら新たな「包=第三領域」として生まれ変わったものとなる。

また、本研究で1990年代以降の「包=第三領域」は旧ソ連のように急激的な「西洋的諸要素」への変動がなかったからこそ、その後の中国高度成長を実現させた安定的な社会的環境が与えられたことを簡単な動学分析で示した。

11月13日 招聘研究会

報告者

マリア・クリスティーナ・エピシャ (Ma. Christina F. Epetia)

Assistant Professor, School of Economics, University of the Philippines

報告タイトル

"College graduates in non-college jobs: Measuring overeducation in the Philippine labor market"

概要

本研究ではフィリピンにおける学歴ミスマッチを統計的に検証している。多くの労働市場で労働者に求められる学歴に対して、大学卒業者の能力が「学歴過剰-教育過剰(overeducation)-」状態である。検証作業にはフィリピン政府の2003年と2009年の家計・労働調査(15歳から64歳対象)のパネルデータ(サンプル・サイズ6万以上)用いて、大学卒業者に対する賃金プレミアムを計算し、高校以下の卒業者に対する金銭的優位性を検証した。さらにヘックマンの 2 段階推定法を用い、賃金プレミアムデータから大学卒業者と高校以下の卒業者の仕事を分類し、それぞれの労働生産性を測定するために双方の平均賃金を用いた。この分析により教育年数・在学年限と教育過剰の発生率との関係について有意性みられた。分析結果から、全国の教育過剰率は30.9%で、産業別の場合、農林漁業(77.9%)、製造業(47.5%)、サービス産業の下で高度なスキル職類(16.8%)、低スキル職類(72.2%)があることがわかった。

10月4日 招聘研究会

報告者

野田 顕彦 准教授

報告タイトル

"Measuring the Time-Varying Market Efficiency in Prewar Japanese Stock Markets"

概要

本研究では、Lo (2004) の適応市場仮説 (AMH) に基づいて、戦前期日本の株式市場における市場効率性の時変構造を検証することを目的としている。具体的には、平山(2017a、 b、 2018、 2019)によって推計された戦前期日本の新しい株価指数データを用いて時変市場効率性を計測した。主な分析結果は以下の通りである。(1) 戦前期日本の株式市場の市場効率性は時間とともに変化しており、その変動は主要な歴史的出来事に対応していた、(2) Lo (2004) のAMHは戦前期日本の株式市場においても成立していた、(3) 株価指数の種類や構築方法が市場効率性に大きな違いが生じさせていた、(4) 1930年代初頭に始まった価格統制政策は価格変動を抑制することを通じて市場効率性を改善させた。

報告者

鈴木史馬 教授(成蹊大学)・結城武延 准教授(東北大学)

報告タイトル

『関東大震災と株式市場』

概要

本研究では、第一次世界大戦後好況によって個人投資家の参入が進んだ1920年代に焦点を当て、関東大震災が発生した際の株式市場の反応に注目することで、株式市場の情報効率性を検証している。Perron(1989)によるシンプルな構造変化の検定を利用して、関東大震災により企業の株価トレンドに変化があったか否かを分析した結果、5銘柄において構造変化を検出した。これら5社について営業報告書等の資料を考察し、関東大震災を構造変化点とする株価の変化は各企業の外的環境や経営活動・状況をかなり反映したものであったことが明らかになった。

7月20日 招聘研究会

報告者

菅原 宏太 教授

報告タイトル

政府間財政調整における手番関係についての一考察

概要

従来の研究では明確に判別されていなかった中央と地方の手番関係を明確に考慮したうえで、日本の地方交付税制度におけるインセンティブ問題について、都道府県データを用いたパネルベクトル自己回帰モデルの分析結果について報告がなされた。分析の結果、(1)手番関係は地方主導もしくは同時手番の可能性が高いこと、(2)地方交付税は税源涵養や徴税努力を喪失させている可能性が高いこと、が示唆された。

報告者

中澤 克佳 教授(東洋大学経済学部)

報告タイトル

Welfare Induced Migration of the Elderly in Japan

概要

2010年国勢調査から市町村別の大規模人口移動データを作成し、日本の高齢者が福祉を目的とした移住を行うか、どうかについて実証分析した結果について報告がなされた。分析の結果、(1)諸外国と日本では、高齢者の移住のパターンが大きく異なること、(2)日本では、前期高齢者が都市部から地方へ流出する一方で、後期高齢者になると長期介護施設への入所を目的に地方から都市部に還流していること、が示唆された。

5月8日 招聘研究会

報告者

Professor Partha Sen, Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi

報告タイトル

"Anyone for social security reform?"

概要

賦課方式による年金制度の積立方式への移行はその期間中の年金受給者の状況を悪化するが、現役の雇用者の状況は改善するとするのが直感的な理解である。しかしながら、このような制度の移行についてはすべての年齢階級層が消極的であるという事実が観察されていて、その説明としては年金制度の保険機能に注目することが一般的なアプローチである。

本報告では、国際経済学の2セクター分析という異なったアプローチを使ってこの現象を説明した。高齢者の収入減が彼らの消費が多い医療・福祉サービスの労働集中財の消費を減少させ、これらのセクターにおける労働需要と賃金を減少させる。したがって、このような制度移行が全年齢層にとって好ましくないという論点である。

高齢化とこれに伴う年金制度の維持は、欧米や東アジアの先進国を中心としたグローバルな課題である。したがって、日本が他国とその課題を共有し解決策を模索するためにも重要な報告であるとの印象を受けた。

2018年

12月21日 学部研究会

報告者

梶谷 真也

報告タイトル

Use it too much and lose everything? -The effect of hours of work on health-

概要

オーストラリアの家計・労働パネルデータ(40~86歳の男性)を用いて、労働時間と健康との関係について非線形性を考慮した推定を行った。分析結果から、身体機能、体の痛み、全体的な健康状態、活力、メンタルヘルスのいずれについても2次関数の関係が検証された。また、最適な労働時間は約23時間/週であった。これらの結果からは、年金支給年齢を引き上げることで高齢者のある程度の時間の就労が増えれば、それは健康増進にもつながると考えられる。

12月8日 招聘研究会

研究会タイトル

ASEAN and JAPAN: Further Collaborations for Future

概要

世界問題研究所との共催で、ASEASと日本の関係に関する研究報告が行われた。「機能主義」という分析の道具に合わせながら、我が国においてなじみの薄いASEANにおける経済社会安保上の現状と今後の発展について、様々な角度から極めて興味深い学際的な分析と議論が行われ、出席者それぞれにとって裨益するところの大きい会合となった。

11月28日 招聘研究会

報告者

篠崎 隆志 研究員(国立研究開発法人情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター)

報告タイトル

AIの現状とその社会科学分野における有用性

概要

2000年代に入ってからのAIは、機械学習なかでも統計的手法やSVM(サポート・ベクトル・マシン)を中心に開発が進められてきた。しかし、2010年代になると、神経科学の視覚生理と融合する形で開発された深層学習(ディープ・ラーニング)の手法によって、AIの目覚ましい進化がおこっている。このようなAI技術は、海外では既に社会科学分野への導入が進められている。例えば、膨大な量の判例解釈といった法学分野での活用や、金融工学での価格変動分析が挙げられる。しかしながら、海外と比べて日本では、官公庁などが所有するデータの公表が遅れているため、社会科学分野におけるAI活用のボトルネックになっているのではないかと考えられる。

6月28日 招聘研究会

報告者

Dr. Maria Estela Varua 准教授(Western Sydney University, Australia)

報告タイトル

Managing the socioeconomic impacts of extreme weather events in the Southwest Pacific basin.

Groundwater management and gender inequalities: The case of two watersheds in rural India

概要

二つの研究論文について発表を行った

-

南西太平洋海盆の諸島諸国(フィジ、トンガ・サモア・バヌアツ)における極端な気象現象及び気候変動の災害リスク管理と防災の分野での国際協力について

-

インドの農村部の地下水管理とジェンダーに関する証研究:グジャラート州 ラージャスターン州の事例

1月19日 招聘研究会

報告者

シリマル・アベイラトナ教授(スリランカ・コロンボ大学)

報告タイトル

Network Trade and Integration in South Asia with Special Reference to Sri Lanka

概要

主に政治的な理由により、従来から南アジア地域における交易ネットワークは強固でなく、現在においても地域内における相互の貿易依存はネパールを例外として低水準にとどまっている。スリランカの貿易依存度は OECD が最も高く、隣国のインドでさえ輸出比率は 1 桁にとどまっている。

今後、スリランカはインドとの FTA をいかに推進していくかが課題となっている。

2017年

12月27日 学部研究会

報告者

上村 一樹

報告タイトル

わが国における貧困の持続性は、「真の状態依存性」によるものなのか

日本家計パネル調査を用いた計量分析によって、過去の貧困歴がその後の個人の状態に影響を与えているかどうかを考察した。分析結果からは、貧困の2年以上継続する確率が6%程度、データ収集期間の初期の貧困が継続する確率が11%程度であることが明らかになった。

報告者

松尾 美紀

報告タイトル

Educational Expenditure, Educational Externalities and Child Labor

教育支出と出席日数についての外部性およびそれらが家計にとって奢侈品であることを仮定したマクロ動学モデルによって貧困の罠の発生メカニズムを描くとともに、児童労働規制や奨学金が人的資本蓄積を改善する可能性を明らかにした。

11月29日 招聘研究会

報告者

Dr.Romana Provazníková(チェコ国立パルドゥビッツェ大学経済経営学部学部長)

報告タイトル

Multiple Criteria Decision Analysis of Regional Cities Economic Health (Czech Republic)

チェコ共和国の地方自治体の予算および経済的、地域社会的要因を用いたCity Economic Health(CEH)指標を作成し、多基準決定分析(Multiple Criteria Decision Analysis)により主要12都市の健全性を考察した。

報告者

Dr.Jiri Krupka (チェコ国立パルドゥビッツェ大学経済経営学部副学部長)

報告タイトル

Classification on the basis of Rough Sets and Case-based Reasoning

ラフ集合理論と事例ベースの推論および決定木、人工ニューラルネットワークの方法に基づく分類子を使用する検証結果の精度が比較された。 事例として(1)ラフ集合理論によるチェコ共和国の都市における大気環境の計測、(2)顧客の分類および信用度評価に使用される中小規模の非銀行金融仲介業者のデータを用いた事例ベース推論による信用度の検証が取り上げられた。

8月5日 研究会

報告者

名方 佳寿子(摂南大学)

菅原 宏太(京都産業大学)

報告タイトル

- What types of firms relocate their headquarters and why? Analyzing the effects of the dual corporate tax system

- 第74回大会実行委員会への直前および当日運営に関する申し送り事項(案)について

日本の法人事業税における外形標準課税導入が企業の立地行動に与えた影響と租税競争に関して議論した。日本財政学会第73回大会運営委員会の大会運営に関する意見交換と総括を行った。

6月29日 招聘研究会

報告者

Indrajith Aponsu上級講師 コロンボ大学経済学科

報告タイトル

Japan-Sri Lanka economic partnership: A case for redirection

- 詳細は経済学部ニュースページにて

6月2日・3日 国際シンポジウム

報告タイトル

International Conference on Economic History "Growth and Developing Process of Markets during the Modernization in East Asia"

近代東アジアにおける市場の成長と発展過程について、日本・韓国・台湾の研究者による最先端の研究が報告され、国内外・学内外の研究者による活発な議論が展開されました。なお、本カンファレンスの研究成果は国際学会にて報告される予定です。

5月17日 招聘研究会

報告者

Lars Magnusson教授 スウェーデンウプサラ大学 社会学部

報告タイトル

IS THERE A MODERNITY TO MERCANTILISM?

重商主義思想研究の発展を概観し、幾つかの先進国の貿易政策について重商主義の観点から考察した。