経済学部の特色を生かした社会課題解決への貢献(神山STYLE2030)

経済学について

経済学は、ミクロ(微視)とマクロ(巨視)という2つの視点から、経済現象の法則性を科学的に解明し、限られた資源の非効率な配分という社会課題の解決を通じて豊かな未来を目指す学問です。

イギリスの経済学者で現在の基礎理論の構築に大きく貢献したアルフレッド・マーシャル(1842-1924)が1885年にケンブリッジ大学で経済学の教授に就任する際の講演で"cool head but warm heart"(「冷静な頭脳と温かい心」)という言葉を残しています。この言葉の背景として、マーシャルの高名な弟子の一人であるジョン・メイナード・ケインズ(1883-1946)の『人物評伝』によれば、マーシャルがロンドンの貧民街を訪れ、当時のヴィクトリア朝の繁栄の陰に隠れた貧困の実態を目の当たりにしたことで、経済学の研究に一生を捧げる決意を固めたというエピソードがあります。このことから、マーシャルの言葉には、社会課題の解決に向き合うことこそ経済学の使命であるという強い意志が表されています。これを現代的に解釈すれば、冷静な頭脳により数理的理論(論理性)や客観データ(客観性)等を用いて経済現象等を科学的に分析する必要性だけでなく、社会課題に対しては温かい心を持ち、分析が現実から乖離しないように意識して解決策を考える必要性もあることを示しています。経済学を学び、研究する者はこの様な意識をもって社会的責任を果たしていくことが必要という意味合いにも捉えられます。

現在は、グローバル社会の中で、機会の不平等の拡大、環境破壊・公害の発生、為替の急激な変動など、国内外に様々な社会課題があります。それらに向き合うために、経済学部では歴史に学び、理論を究め、科学的なデータ分析を駆使して解決策を見出します。特に、実務家を招いての講義や現地でのフィールドワークを通して実践力を身に付け、また英語力も高めるプログラムを通じてグローバルな視点を養うことで、未来に向けた社会課題の解決に取り組みます。

イギリスの経済学者 アルフレッド・マーシャル(1842-1924)

経済学部が取り組む社会課題について

本学部では次のようなキーワードに係る社会課題に取り組んでいます。

地域活性化関連

キーワード1:地域活性化

経済学部では教室での学びだけではなく、実際に現地を訪問し、その地の実体経済を経験し、リアルな社会課題の把握に取り組むことで、課題の解決に向き合うフィールドワークを重視しています。多様なフィールドワーク活動の中で、国内をフィールドとした「地域活性化フィールドワークⅠ・Ⅱ」の科目では、それぞれ兵庫県たつの市と岡⼭県⾚磐市を訪問し、地域活性化に関する政策や地域の取り組みのアイデアの提案を⾏います。例えば、少子高齢化の結果、空き家が急激に増加していることが全国で問題となっています。しかし、こうした課題を解決する方法は全国一律ではありません。ベッドタウンか中山間地域か、人口構成、産業構造など、地域による様々な違いを踏まえた解決策を考えなければなりません。そのためには、それぞれの地域で実際に空き家を相続して困っている当事者の住民や中古住宅の流通に関わる不動産業者、そして行政といった方々の話を聴くことが第一歩です。フィールドワーク科目では、こうした地域の⽅々との対話や現地調査を⾏うことにより、問題設定力、課題解決力を身につけていきます。

キーワード2:地方創生

フィールドワークの授業では、大学での授業、文献・データ分析と並行してフィールドワークや現地調査等を行い、最終的には政策立案・提言を行います。社会課題の実態を把握することで、現実から乖離しない政策立案・提言を目指します。

「地域活性化フィールドワークⅠ」の授業では、兵庫県たつの市でのフィールドワークを経て、最終的には同市が主催する「地方創生アイデアコンテスト」に出場し、実際にたつの市職員等の方々へ政策提言を行います。

その他のキーワード

- 過疎化

- 財政健全化

- 地方分権

観光関連

キーワード1:観光振興

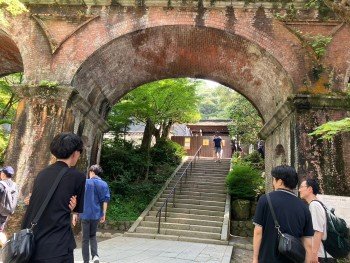

「地域活性化フィールドワークⅠ・Ⅱ」とは別に「観光」に特化した「観光まちづくりフィールドワーク」の授業があります。同授業では京都市をフィールドとして、観光都市京都ならではの課題の解決策を考え、観光産業の関係者へ提案します。京都市ではオーバーツーリズムや観光産業や伝統産業の承継、町家の空き家問題といった多くの課題があります。実際に観光スポットを訪れ、京都で活躍する様々な企業や業界団体の⽅たちへヒアリングを行うだけではなく、アンケートを行うなど、様々な視点からの情報を得ます。それらの情報を⽣かして、グループで議論を深めて解決策を考えます。

キーワード2:地域おこし・まちおこし

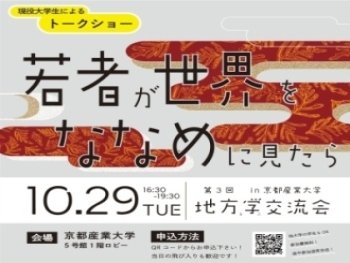

国内でのフィールドワークの授業以外に、経済学部では地域を学ぶ、人を学ぶ、自分を学ぶ、学びを楽しむ、さまざまな学びのモチベーションを持った学生が集う産官学連携プロジェクト「地方を学ぶ交流会」にも取り組んでいます。トークショー、グループワーク、自由交流会を通じて、地域おこし・まちおこしに関するリアルな社会的実情や課題を知り、解決に向けたヒントやアイディアを得る場となっています。

その他のキーワード

- オーバーツーリズム

グローバル経済関連

キーワード1:AI技術

国内でのフィールドワークの授業やプロジェクト等の取り組みの他に、海外でのフィールドワークも行います。「グローバル経済フィールドワークⅠ」の授業では、中国・上海の華東師範大学と連携し、AI技術の活用を試みながら、経済学または社会学的な視点に立った報告や議論を通じて、新しい時代に適応可能な国際交流を深め、経済社会に関する基礎知識の学習と英語によるプレゼンのスキルを高めながら、国際的な視野を広げます。また、AI技術を共通項として、環境、サービス業、就職、観光等をテーマとして研究を行います。この様にして、国内のみならず、海外にまで視野を広げて、異文化理解とともに国内と海外を比較することによる社会課題の把握と解決策の検討に取り組んでいます。

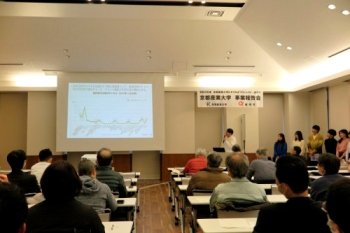

キーワード2:開発途上国

国内・海外のフィールドワークの授業以外にも演習(ゼミ)の授業においても社会課題の把握や解決策の検討、政策提言等に取り組んでいます。ゼミ活動では、データ分析に重きを置くゼミやフィールドワークを活発に行うゼミ、国内で活動を行うゼミや海外でも活動を行うゼミ等、多種多様な活動を行っています。また、大学の垣根を越えて、他大学のゼミと共同で研究、ディスカッション等を行うゼミもあります。この様にして、多角的な視点から社会的課題を捉え、解決策を検討する取り組みを行っています。

ここでは、開発途上国に関する社会課題である「中所得国の罠とタイのBCG成長戦略」や「日本とタイにおける高齢者コミュニティ・ケアの取り組み」等をテーマに研究発表を行いました。

その他のキーワード

- 為替変動リスク

- グローバリゼーション

- 貿易摩擦

その他

キーワード1:少子高齢化

多種多様なゼミの中でも、大学が取り組む事業に参加して活動をするゼミもあります。本学では、京都府綾部市との間で包括連携協定を締結しており、本学と京都府との連携事業である「大学・学生とともにのばす京都プロジェクト」共同事業の「京都産業大学むすびわざプロジェクト in あやべ」の一環で、綾部市でのフィールドワークを通じて、地域住民、地域団体、企業等との連携・交流を図り、大学生を主体に地域課題の解決や振興に寄与する事業に取り組んでいます。

同事業では、少⼦⾼齢化が進む京都府綾部市において、⾷育を通して⼦どもたちに綾部の魅⼒を知ってもらい郷土愛を育むために「地域食堂」に取り組んでおり、地元の子どもたちと、綾部産の食材を用いて調理を行い、その様子をSNSで発信しました。

その他のキーワード

- コンパクトシティ

- 社会保障問題

- 貧困問題

キーワードの詳細については、Microsoft CopilotやGoogle GeminiなどのChatGPTで確認してみてください。

教育・研究による社会課題の解決方法について

本学部では、経済学教育・研究に基づき、市場メカニズムが機能する状態(「完全競争市場」の状態)とその成立条件、機能しない状態で発生する問題への政府による解決策、政府では対応しきれない場合の民間の協力による解決策等を理論的に考察します。そして、理論を基に立てた仮説への経済学ならではのデータサイエンスとして客観的データに基づいた検証を行い、理論の妥当性を計ることで効果的だと判断する解決策を政策提言等にまとめています。

また、客観的データは、政府・地方公共団体等が公表するデータのほか、フィールドワークによるヒアリング調査、アンケート調査、文献調査などでも収集します。現実を知るからこそ、仮説の現実からの乖離を防ぐとともに、社会課題に直面する当事者に寄り添った解決策を導き出すきっかけとしています。

そこで、本学部の社会課題解決に向けた代表的な授業を紹介します。

社会課題解決に向けた活動の詳細紹介

本学部での社会課題の解決に向けた活動は次のニュース記事(キャンパスフラッシュ)にてご覧いただけます。

※ニュース記事(キャンパスフラッシュ)は2023年以降の記事となります。これ以前の記事は、経済学部のニュース一覧からご覧ください。

地域活性化フィールドワーク I キャンパスフラッシュ

- 【経済学部】国内系フィールドワーク3科目が合同で2024年度成果報告会を開催しました

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークI」活動報告(1)キックオフ会議に参加しました

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークⅠ」活動報告(1)~キックオフ会議に参加しました~

地域活性化フィールドワーク II キャンパスフラッシュ

- 【経済学部】国内系フィールドワーク3科目が合同で2024年度成果報告会を開催しました

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークII」現地調査を実施しました

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークII」現地見学を実施しました

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークII」政策提言を行いました

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークII」活動報告(3)~現地調査を実施しました~

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークII」活動報告(2)~現地見学を実施しました~

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークII」活動報告(1)~赤磐市職員の方が来学されました~

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークII」(4)現地政策提言発表会を行いました

- 【経済学部】「地域活性化フィールドワークII」(3)学内報告会を行いました

観光まちづくりフィールドワーク キャンパスフラッシュ

グローバル経済フィールドワーク I キャンパスフラッシュ

ゼミ活動キャンパスフラッシュ

- 【経済学部】要藤ゼミ・広田ゼミが京都市役所を訪問しました

- 【経済学部】イケダマリアゼミが「The Third Intercollege English Presentation Seminar on the Global Economy」に参加しました!

- 【地域連携】バスの利用促進に向け、経済学部 功刀ゼミが、京都市、企業、地域とのワークショップ開催

- 【経済学部】寺崎友芳ゼミ3年次生が綾部市で地域食堂を開催

- 【経済学部】藤井ゼミが京都フィナンシャルグループと「金融機関の気候変動への対応におけるCFPの導入実態と活用の課題」について意見交換を行いました

- 【経済学部】菅原ゼミが南あわじ市役所を訪問

- 【経済学部】藤井ゼミが沖縄県でCFP算定研修合宿を実施

- 2023(令和5)年度「京都産業大学むすびわざプロジェクトinあやべ」事業報告会の開催

- 【経済学部】菅原ゼミ C班が分科会賞を受賞!

- 【経済学部】寺崎友芳ゼミ3年次生が綾部市で地域食堂を開催しました

- 【経済学部】藤井ゼミが京都信用金庫と「気候変動対策における地域金融機関の役割と課題」について意見交換

- 【経済学部】菅原ゼミが北九州市門司区役所を訪問

- 【経済学部】菅原ゼミ フィールドワーク2022 活動報告(4)

- 2022(令和4)年度「京都産業大学むすびわざプロジェクトinあやべ」事業報告会の開催

- 【経済学部】第18回京都から発信する政策研究交流大会にイケダ・塩津・松尾・八塩の4ゼミが参加

研究活動/その他のキャンパスフラッシュ

- 【経済学部】学長へ表敬訪問したオランダからの研究者を交えて国際研究集会を開催しました

- 【経済学部】玉木 俊明教授が『味の世界史』(SB新書)の出版に伴い高大連携共同授業を行いました!

- 【経済学部】「地方を学ぶ交流会 第3弾」を開催!

- 【経済学部】玉木 俊明教授の著書が韓国の出版社から翻訳されて出版されました

- 【経済学部】【法学部】京都産業大学生×京都市役所 新たな行財政改革のためのワークショップを開催

- 【経済学部】玉木 俊明教授が「企業家研究に関する国際研究集会」を開催しました

- 【経済学部】千葉早織准教授の論文が国際専門雑誌に掲載され、巻頭を飾りました

- 【経済学部】国際研究集会が開催されました!

- 【経済学部】千葉早織准教授の論文が国際専門雑誌に掲載され、表紙を飾りました。

- 【経済学部】玉木俊明教授が 「国際研究集会」を開催しました。