7月18日(木)、紀伊國屋書店新宿本店アカデミック・ラウンジにて、連続講座<京都文化学の現在(いま)>を開催しました。この連続講座は、文化学部京都文化学科教員による京都文化学の研究内容を分かりやすく紹介していくシリーズ企画です。

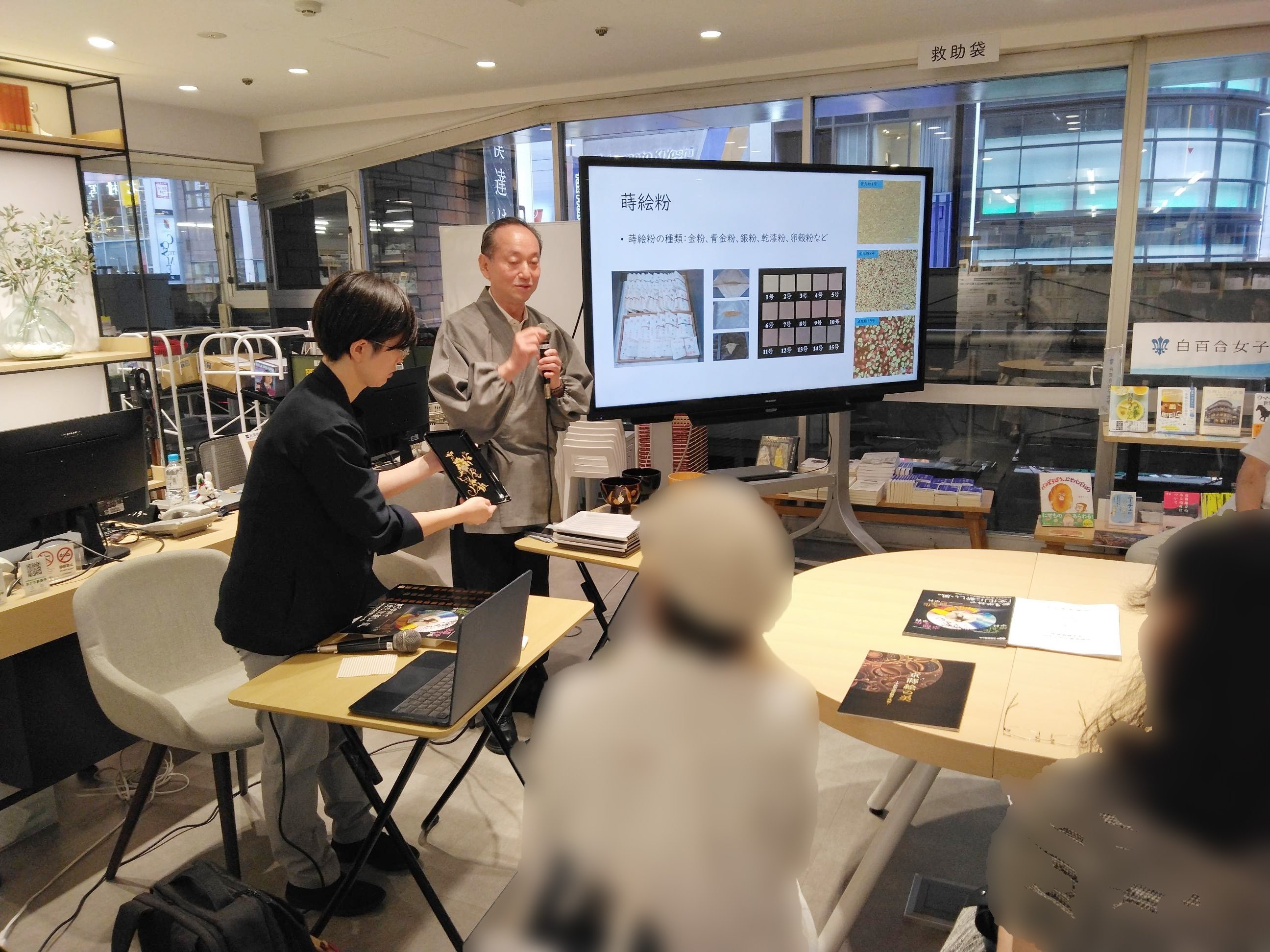

第3回は、京都産業大学名誉教授であり伝統工芸士でもある下出 祐太郎氏と、文化学部の成田 智恵子 准教授が、「京の美と伝統~手仕事に学ぶ~」をテーマに実施しました。当日は、蒔絵の材料・道具・制作工程についての解説に加え、現役の蒔絵職人である下出氏の体験談も交えた講演が行われました。

蒔絵について解説する下出氏

参加者は実物の漆器を手に取りながら、漆の質感や蒔絵の技法を間近に観察し、その繊細な意匠や光沢に見入っていました。また、蒔絵を施す前と後で金粉の色や質感がどのように変化するのかを見比べた際には、同じ金粉でも加工の有無によって印象が大きく変わることに、驚きの声が上がりました。実物に触れることで初めて感じられる職人技の妙を通して、参加者は改めて漆芸の魅力を実感していました。

講演後には、「日本の漆と他国の漆の性質の違い」や「明治維新後の蒔絵の発展」など、多岐にわたる質問が参加者から寄せられ、関心の高さがうかがえました。質疑応答では活発なやりとりが続き、講座全体が学びと気付きに満ちた時間となりました。

会場の様子

蒔絵の見本