2025年6月5日に、理学部専門科目「宇宙観測・解析実習」の講義が行われました。講義は観測分野と解析分野に分かれており、本稿では観測分野の講義に焦点を当てます。講義が行われた場所は本学の誇る神山天文台で、そこに設置されている荒木望遠鏡を使って観測しました。担当の米原 厚憲 理学部教授の指導の下、望遠鏡を制御して目標天体を視野に入れたり、ピントを合わせたりして撮影を行いました。

(学生ライター理学部2年次濱口志保)

「観測」とは何をすることかイメージできますか。メインは天体の写真を撮影することですが、そこに至るまで何をする必要があるでしょうか。なかなか想像するのは簡単ではないはずです。では、今ここで明らかにしましょう!天文台に到着したところから出るところまで、1.撮影の準備、2.撮影本番、3.撮影後の処理、の順番でご紹介します。

1.撮影の準備

米原教授の講義は19時に天文台に入館するところから始まります。観測時のドームは真っ暗(外の光が入ると観測の邪魔になる)で、ドームから切り離された制御室から命令を送り、望遠鏡を制御します。

観測を始めるにあたり、最初にすることはフラットを撮る作業です。米原教授のたとえで説明します。まず「はかり」を想像してください。はかりで重さが100gと分かっているものの重さを測った結果が100gにならなかったら、どんなものの重さも正確に測ることができません。これは天体から届く光の量を測る天体の撮影でも同じなので、光の量が正しく測れているかどうかの確認をし、正しく測れていない場合の補正に使うデータがフラットになります。

フラットを撮る作業が済んだら、次はドームの窓を開けます。これは屋外とドーム内の温度差をなくし、なじませることで、ドーム内の空気の滞留を防ぐ効果があります。空気が滞留するとゆらぎとして写真に悪影響をもたらすので、このステップは忘れてはいけません。観測が終わるまで窓はずっと開けたままです。

最後にピント合わせをします。天文台の制御室には沢山のパソコンが置いてあります。パソコンに目標天体を入力すると、望遠鏡がそちらに向きます。そして試しに複数枚写真を撮り、ピントを合わせていきます。望遠鏡のピント合わせは地道な作業です。ピントが合わないときは、ぼやけて天体が大きく映ります。次に、焦点位置を調整して写真を撮り直すと、だんだん天体が小さくなっていきます。小さくなるということはピントが合ってきているということです。しばらくこれを繰り返すと、倍率を変えすぎて天体がまたぼやけて大きくなってしまうタイミングがでてきます。ということは、そのひとつ前の写真が一番シャープに映っているということです。時間はかかりますが、とても大切な工程です。これで準備は完了です。次はいよいよ天体の撮影をします。

2.撮影本番

目標天体を撮影してデータをとりましょう!学生が選んだ天体は、MGC5385(散開星団)とM5(球状星団)、M92(球状星団)です。散開星団とは、若くて少ない星の集団で、球状星団とは、比較的古い沢山の星の集団のことです。

天体の写真は何秒か露出して一度に10枚程度まとめて撮ります。露出とは、カメラのセンサーに光が当たる時間のことです。ではなぜ10枚撮るのでしょうか。それは、カメラは1回の写真で集められる光の量に限界があるからです。100秒で1枚撮るのでなく、10秒で10枚撮ることによって、明るい星を飽和させないようにしつつ、暗い星からの光の量を十分に稼ぐことができます。10枚の写真は合成して1枚の写真にしてから解析します。

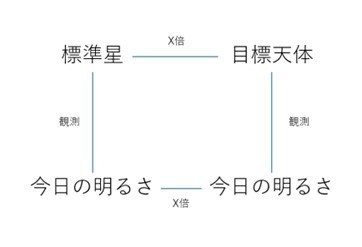

目標天体を撮影出来たら、すぐに標準星を撮影します。標準星とは、地球の大気の外から見た明るさがすでに正確に測られている星のことです。ただ、その日の大気の状態によって、望遠鏡で観測される明るさは変化するので、標準星と目標天体の今日の明るさを比較する必要があります。これを図に表すと、以下のようになります。

また、望遠鏡にはフィルターが付いています。今回の観測では、VバンドフィルターとICバンドフィルターの2つを使いました。Vバンドは緑色から黄色の波長域を、ICバンドは赤外線を透過するフィルターです。フィルターを変える、すなわち観測する波長域を変えると、天体は全く違う様々な姿を見せます。観測する波長域と対応する写真をリンクさせることはとても大切なことで、それが天体の性質を知る手掛かりになります。目標天体の撮影が完了したので、観測を終わりましょう。

3.撮影後の処理

撮影が終わったからといって望遠鏡をそのままにしてはいけません。まずは望遠鏡を重力の向きと垂直となる位置に戻しておく必要があります。望遠鏡はとても繊細な道具なので、重力が斜めに働くと歪みの原因になってしまうからです。また、ダークを撮る必要もあります。ダークとは、シャッターを閉めて、観測したときと同じ露出時間で撮る写真のことです。シャッターを閉めていても、完全に真っ暗にはなりません。写真を撮っている時間にともなってダークがノイズとして影響を与えるため、この光も考慮して解析する必要があります。これも先ほどの「はかり」に例えて説明します。はかりを使うときは、何も載せていない状態で0gに直しますよね。それから重さを測るものを載せて、「あぁ、これは100g」だなと正確な重さが分かります。この、はかりを最初に0gに直すための作業と同じように、天体からの光が一切入っていない時の光の量を0に直す作業に必要なデータがダークということになります。

ここまで観測の一部始終を見てきましたが、いかがだったでしょうか。観測ではいろいろな工程を経て写真が撮れることが伝われば幸いです。

私は、パソコンで望遠鏡を目標天体に向けたことはあるものの、フラットやダークの存在は知りませんでした。3年次対象のこの講義を受講する前に、一連の流れを知ることができたので天体の写真を見るのが楽しくなりました。また、研究に近い体験ができて、普段の学習のモチベーションが上がりました。