本学文化学部小林一彦ゼミの学生が、「京都清水寺で南部風鈴を愛でる会」の活動に参加させていただきました。

「京都清水寺で南部風鈴を愛でる会」は、清水寺と岩手県の交流発展・東日本大震災の被災地早期復興・世界の恒久平和を目的として、岩手県の名産である南部鉄器による「南部風鈴」を清水寺境内に飾り、参拝者や観光客の方に風鈴の音色を楽しんでいただくとともに、風鈴の短冊に東日本大震災の被災地と京都の子供たちに、それぞれの思いを自由に書いてもらうなどして、交流の促進を図っておられます。その活動は2010年から始まり、今年で16年に渡ります。

この活動の根源には、清水寺と岩手県を結ぶ、いにしえからの深い繋がりがあります。「京都清水寺で南部風鈴を愛でる会」では、次のようなエピソードを紹介されています。

『時は桓武天皇の御代、朝廷は東北地方を平定すべく何度も派兵を行い、激戦の末、征夷大将軍 坂上田村麻呂が、801年にようやく北天の雄アテルイの拠点に進攻したのです。朝廷の侵攻を阻止し続けていたアテルイは、地元をこれ以上荒廃させないため、翌802年に田村麻呂の軍門に下りました。田村麻呂は、アテルイと副将モレを伴い京都に帰還し、その武勇と器量を惜しんで朝廷に助命嘆願を行いましたが許されず、両雄は処刑されてしまいました。田村麻呂は、蝦夷征討の功績により天皇から音羽の地を賜り、そこに清水寺を創建しました。戦いで亡くなった敵味方の霊を慰めるとともに国家鎮護を祈ったのです。』

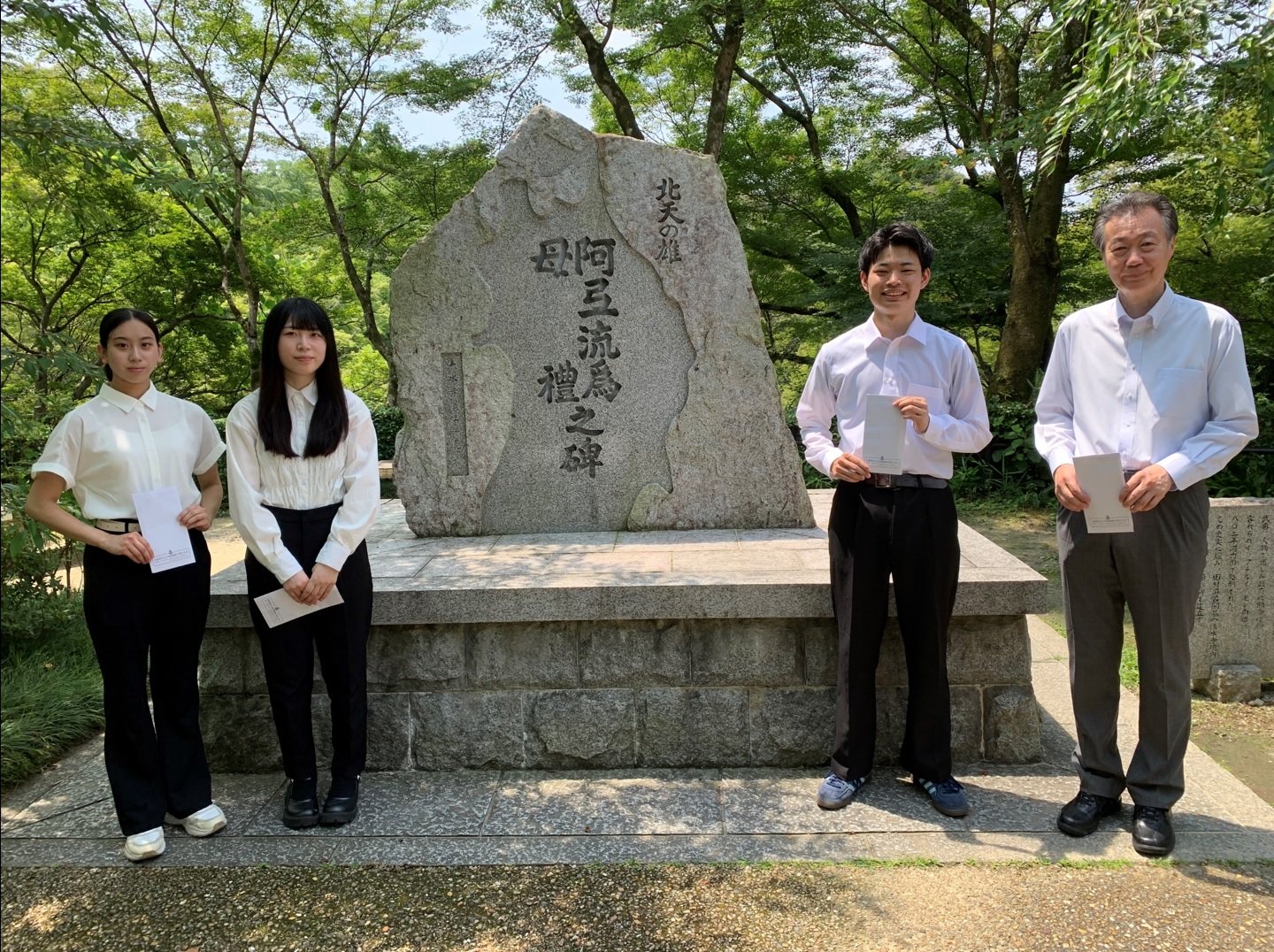

そして、平安建都1200年を迎えた1994年に、清水寺のご厚意で清水寺境内にアテルイとモレの顕彰碑が建立されました。

小林ゼミでは、今年、2025(令和7)年から6月30日の風鈴の準備飾りつけ、7月1日の法要式典、そして飾りつけ期間最終日の片付け作業に至るまでの活動に参加させていただいています。「京都清水寺で南部風鈴を愛でる会」の皆様や清水寺、岩手県大阪事務所など関係者の方々とともに活動させて頂く際には、日本の歴史の奥深さとともに、この取り組みの意味を噛みしめながら行いました。

7月1日式典当日は、「京都清水寺で南部風鈴を愛でる会」の佐々木会長とともに清水寺の森 清範貫主からもお言葉を頂戴する機会を頂き、ゼミ生代表の3名は緊張の面持ちでお話を伺いました。

そのあと、厳粛な雰囲気で執り行われた法要にも出席させていただきました。

法要の後には式典として、清水寺森貫主をはじめ、佐々木会長、京都府西脇知事や岩手県大阪事務所長、京都市教育委員会指導部担当部長、京都市立開睛小中学校長、京都市立音羽小学校長などの方々で風鈴の掛け初めが行われました。

太古の昔から、争いや自然災害が人々を襲い苦難を与えましたが、人々が支えあい絆を構築することでそれを乗り越えてきた歴史、それは今でも変わりません。歴史文化を学ぶことは今を学ぶことであり、次代に繋がる貴重な経験をする機会となっています。

単に行事や書物を知るだけでなく、そこに参加し、尊敬と共感をもって人と触れ合う実体験の中から物事の真実や教訓を学び、多角的な視点で理解を深めていく、小林ゼミではそのような姿勢で、京都にある大学ならではの特性を生かしながら、今回の取り組みや祇園祭などに関わらせていただいています。