研究テーマ

高校生に向けた研究内容の紹介

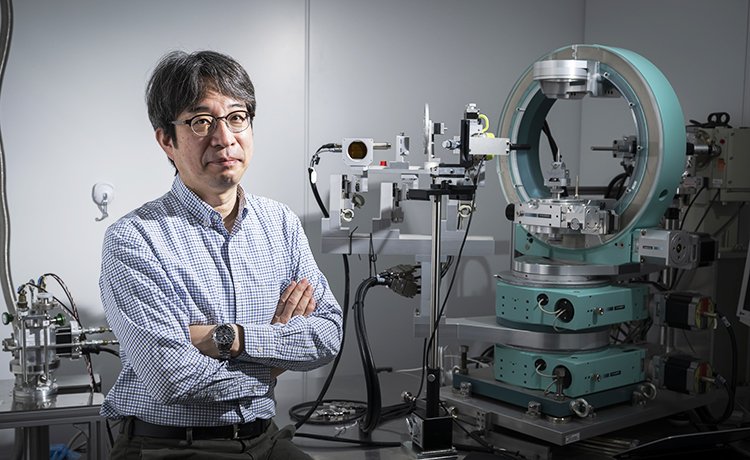

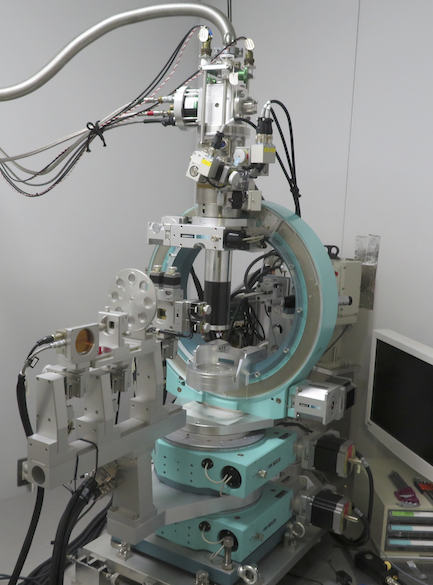

物質の性質をミクロな結晶構造(結晶における原子の並び方)の視点から解き明かす構造物性物理学が私の専門分野です。X線を用いた回折実験をおこなって、結晶構造やその変化を調べています。大学の実験室のほかに放射光施設でも実験をおこなっています。温度や圧力や磁場といった物質を取り巻く環境を変えることで、物質の性質の本質に迫ったり、応用に役立つ性質や新しい性質を探したりもしています。写真は実験室で使用しているX線回折装置です。

物性が大きく変化する相転移から物質の本質に迫る

物質の性質をミクロな結晶構造の視点から解き明かす「構造物性物理学」が私の専門分野です。結晶は原子や分子が規則正しく並んで結晶構造を形成していますが、その結晶構造の変化をX線回析・散乱実験により調べています。実験は大学の実験室だけでなく放射光施設(Photon FactoryやSPring‐8)でも行っています。放射光施設では、物質の動的な性質や磁気的な性質を調べたり、新たな実験手法の開拓を行ったりもしています。実験を通して物質の性質の謎に迫ることができたときが心躍る瞬間です。

私が特に興味を持って研究しているのが「相転移」です。相転移は物質内で起こる「革命」とも言える現象です。身近な相転移の例として、水が氷になったり水蒸気になったりする現象があります。このような、液体が固体になったり気体になったりする相転移のほかに、固体の中で起こる相転移もあります。例えば、超伝導状態が現れるのも相転移の一種です。また、磁気的な性質や電気的な性質が劇的に変わる相転移もあります。相転移は基礎科学的な興味の対象となっているだけでなく応用上も極めて重要な現象です。

物性物理学は現在でも実験・理論の両面から発展し続けており、その知見はさまざまな分野に応用されています。このことから、物性物理学を学ぶことは幅の広い進路選択につながるといえるでしょう。

ゼミ/卒業研究の紹介

プロフィール

高校生へのメッセージ

ゼミナール/研究室のテーマ

構造物性物理学

結晶構造(原子の並び)やその揺らぎから、物質の性質を明らかにすることを目的として、主にX線を用いた実験を行っています。温度・圧力・磁場といった環境下で物質が示す新しい現象を探索したり、その発現機構を解明したりしています。

※特別研究とは、4年間の学びをもとに各自が研究テーマを設定し、教員の指導を受けて研究を深め、卒業研究としてまとめるもので、理学部での4年間の集大成となる重要な授業です。