菅原 祥

- 学位

- 博士(文学)

- 専門分野

- 場所の記憶をめぐる社会学的研究、ポーランド地域研究、ポーランド映画・文学研究

研究テーマ

高校生に向けた研究内容の紹介

主にポーランドをフィールドとして様々な研究を行ってきました。これまでの主な研究テーマは、社会主義時代の映画文化の研究、社会主義時代の団地の記憶に関する研究、炭鉱とその記憶の研究などで、これらの研究を緩やかにつなぐものとして「場所と記憶」というテーマに一貫して関心があります。近年では文学と場所の関わりに関心があり、ポーランド現代文学に現れた土地固有の記憶のあり方や、小説のなかに描かれた「京都」という場所について考えたいと思っています。また、米英のSF/ファンタジー文学を社会学の理論を踏まえて読む試みも行っています。

文学作品で養う「社会を見る目」-現代社会と文学

文学や小説がゼミの教材

社会や世界について知ろうとしたとき、身近でかつ有力な情報源となるのは、文学や小説、映画などのフィクション作品です。菅原ゼミでは国内外の文学作品を素材に、社会的なテーマや人間と世界の関わり方などを考察します。

特に盛り上がるのは全員が共通の作品を読んで、それを基に行う「ディスカッション」です。文学作品の中でも、特にSF(サイエンス・フィクション、スペキュレイティヴ・フィクション)は<もしも>の世界を扱う一種の思考実験なので、実は社会学的なテーマと相性がいい。たとえば「感染症が世界に広がったら」「遺伝子操作が可能な未来になったら」といった仮説の題材から、社会や人間の在り方がどう変化していくかを議論することができます。

作品は自分と世界を映す鏡

ゼミ生の中には、卒業制作としてオリジナルの小説を執筆する人もいます。「小説を書く」というと特別なことに感じるかもしれませんが、「読む」ことが基礎をつくるものだとしたら、「書く」ことは実践として文学と向き合うということ。上手に書くことより、世界へのアプローチ方法の1つとして捉えることが重要です。

同じ作品でも、誰もが自分なりの読み方ができる、自分だけの感想があるのが小説の面白いところです。それは小説を媒介にして自分自身や社会を映し出しているから。文学作品を教材とする一番の目的は、そこにあります。インプットとアウトプットを繰り返していけば、自然と世界の見え方がクリアに、より緻密になってきます。文学作品を通して世界の形を探り、自分と対話する面白さを、ぜひ一緒に学んでいきましょう。

ゼミナール/研究室のテーマ

現代社会と文化

現代社会におけるさまざまな文化現象を扱うゼミです。私のその時々の興味・関心に応じて、毎年扱うテーマは少しずつ変えています。1期生(2017年度入学)のゼミでは「文化遺産」に焦点を当てたゼミを行っています。2期生(2018年度入学)のゼミでは「文学と社会」というテーマでゼミを行う予定です。

ゼミ/卒業研究の紹介

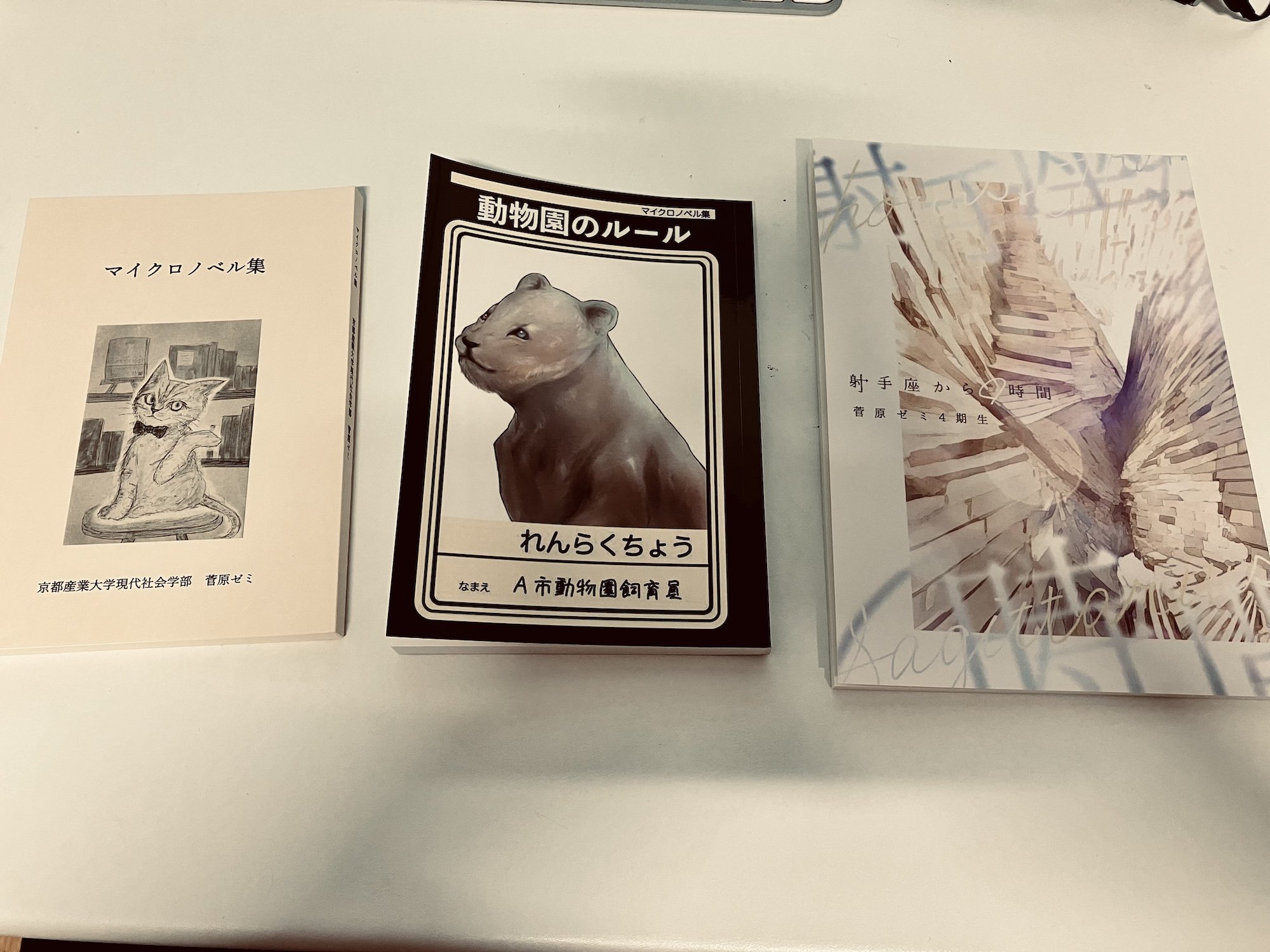

「小説」というメディアを通じてこの世界や社会といかに関わりうるかをテーマにしています。メインの活動は、短編小説を皆で読んできてそれについて語り合う「短編小説読書会」です。また、卒業制作としてゼミ全体でオリジナルの短編小説集の執筆・作成に取り組むこともあります。「小説を書く」というと特別なことに感じるかもしれませんが、「マイクロノベル」というごく短い小説であれば誰でも書くことができますし、小説を書くという行為を通じて、身の回りの世界をそれまでとは全く違った視点から見ることができるようになるのが面白いです。ここ数年は、「京都」や「京都市北区」という具体的な場所やそこに染みついた記憶や歴史に文学の読解や創作を通じてアプローチする試みを行おうとしています。