2026年4⽉始動

アントレプレナーシップ

学環※

Interfaculty Program in Entrepreneurship

※仮称‧設置届出中。学環名など、記載内容は変更になる場合があります。

アントレプレナーシップとは

⾶びだそう。うみだそう。

暮らし⽅‧働き⽅‧学び⽅‧エンターテインメント...。技術の⾰新なども背景に、あらゆるモノゴトが劇的に変化し、「過去の延⻑線上に、これからがない」時代。

未来について意⾒を述べるだけにとどまらず、考えやアイデアをカタチ (事業=ビジネス)にして、「これから」をうみだしていく⼈を、社会は求めています。

世界‧未来への探究⼼を持って、社会をもっとおもしろくするビジネスを描き、起業家的な精神‧姿勢 (アントレプレナーシップ)で、"これまで"を⾶びだして⾏動‧実現していく⼈が、「これから」に必要です。

変えていくことを「楽しむ」。 それが、アントレプレナーシップ。

アントレプレナーシップとは

⼤学を卒業し、社会で活躍する2030年代--。

AIやロボットとの共存がもっと進み、その影で、新たな社会的な課題が発⽣しているかもしれません。

そのとき、「⼈」に期待されることは、あらゆる⼈々が幸せを実感できる未来社会の実現のため、新しいアイデアで「イノベーション」(さまざまな変⾰)を起こしていくこと。

そのためのビジネスを描き、モノゴトを変えていくことを楽しみながら、当事者として社会の発展に向けて⾏動‧挑戦していく「起業家」的な精神‧姿勢、それが「アントレプレナーシップ」です。

起業家精神=アントレプレナーシップは、会社を起こす⼈(起業家)だけに求められるものではありません。

学環(がっかん)とは

それは、新しい⼤学教育のカタチ

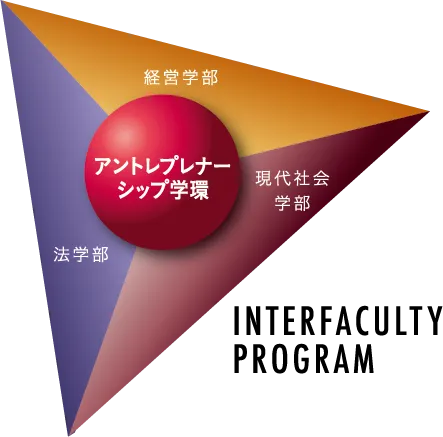

アイデアをビジネスにして、社会をおもしろくしていくためには、経営学や法学、社会の課題‧現象を理解するための知識が必要に。

このための分野横断の学びに最適な枠組みが「学部等連係課程」。

それは、複数の学部の教育資源を結集して、学部と同じく学⼠号を授与する新たな教育課程を編成する、⼤学教育の新しいカタチです。学問を環のようにむすぶことから、「学環」と呼びます。

京都産業⼤学は、⽂系‧理系10学部、約15,000⼈もの学⽣を、⼀つの広⼤なキャンパスに集約する「⼀拠点総合⼤学」。

この特⾊を⽣かして「アントレプレナーシップ学環」が誕⽣。

学びのコンセプト

教室を出てリアル(現実社会)で学び、⾃らのアイデアをリアルにしよう。

「REAL」は、アントレプレナーシップ学環の教育のコンセプトです。

この4⽂字には、学⽣に意識してほしい4つのことを込めています。

さあ、Ambition(未来のビジョン)をもって、⾶びだそう。

教育の特⾊

一拠点総合⼤学ならではの"学環"

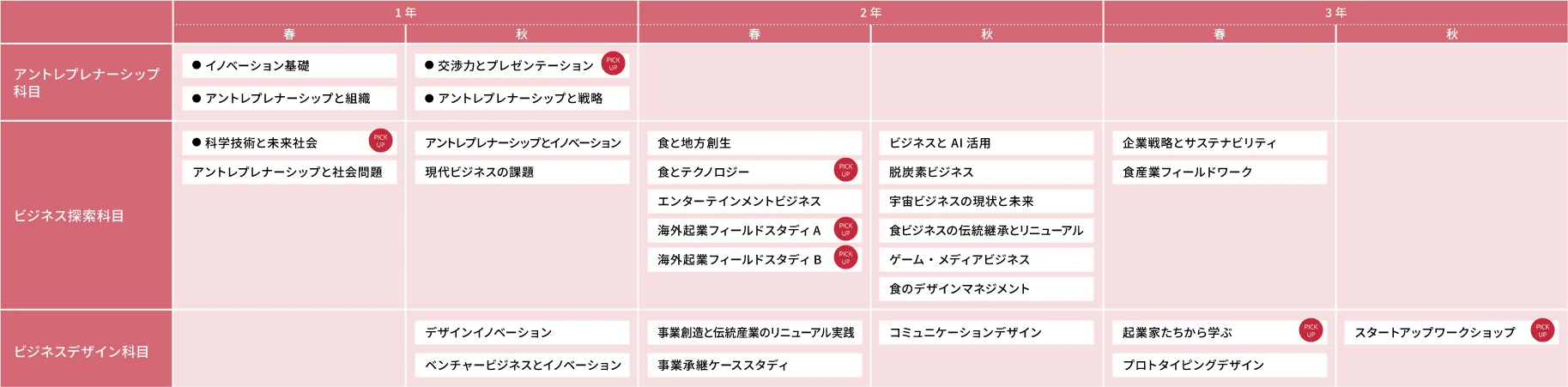

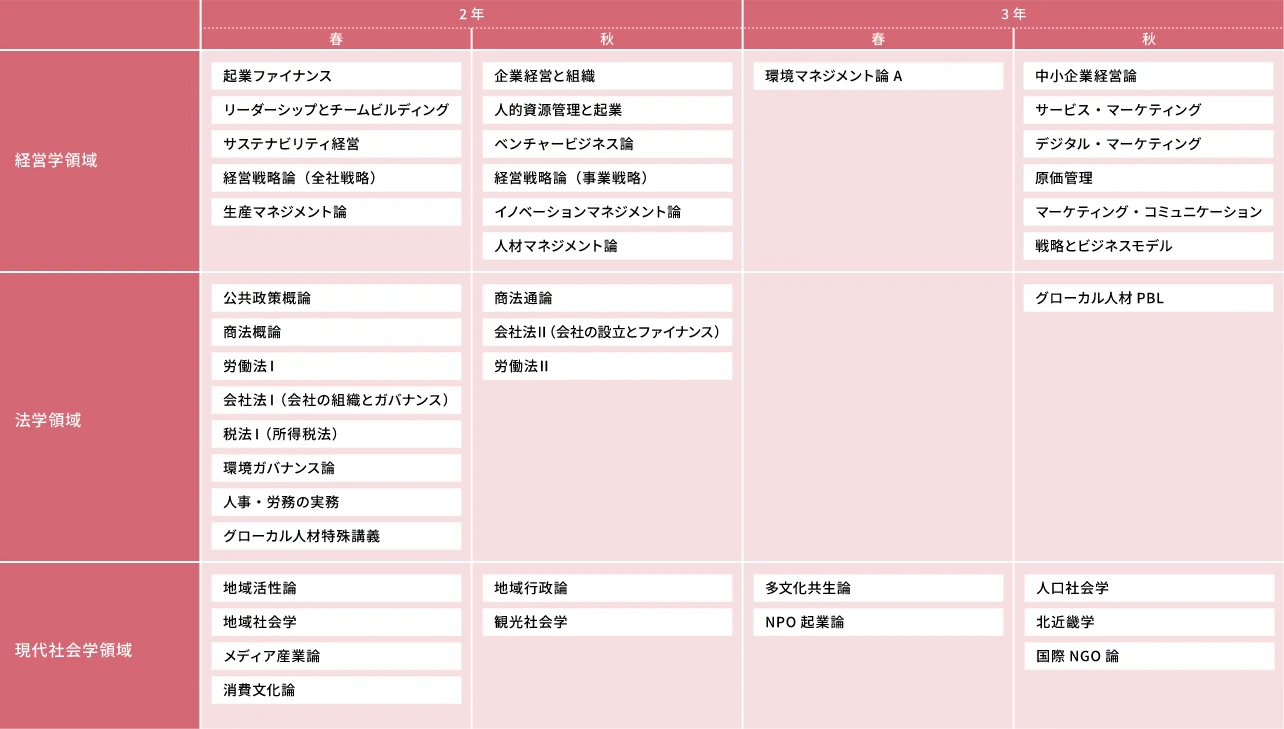

Point01⼀拠点総合⼤学ならでは。分野横断型教育

1つの広⼤なキャンパスに全ての学部を集結する「⼀拠点総合⼤学」という利点を⽣かし、経営学部‧法学部‧現代社会学部による分野横断の「学環」を構成。だから、知識の幅が広がります。学部‧学環の枠を超えた学びを通じて、仲間が増えます。

Point02⾃分をアップデートする⾃⼰開拓型の学び

少⼈数制でしっかり学び、教員による伴⾛から、やがて仲間と共に「⾃⾛」へ。そのための教育が、「セルフ‧カルチベーション(⾃⼰開拓)」です。ビジネスコンテスト出場や起業活動など、各⾃が企画して挑戦。その成功‧失敗を分析して⾃らの"不⾜"に気付き、⾃分をアップデートし続ける姿勢を獲得します。

Point03ローカル‧グローバルの垣根を超える社会‧産業界連携

伝統産業から最先端技術まで新たな価値をうみだす企業が集まる京都。本学のネットワークを活⽤し、京都を中⼼とする社会‧産業界との連携による教育を展開。起業家や海外ビジネスの現場に触れることで刺激を受け、世界観を広げる科⽬が多数あります。卒業までに「起業家100⼈と出会う」。これも教育⽬標です。

特⾊ある科⽬紹介

ワクワクする未来(ビジネス)の素を探す。

科学技術と未来社会

ロボット、⾃動運転、環境技術など、めまぐるしく登場する先端技術やビジネス動向を、AIを活⽤して探索。未来社会への関⼼を深めます。

⾷とテクノロジー

⾷とテクノロジーの融合「フードテック」。新たな⾷⽂化やビジネスをうみだす⼀⽅で課題も。その解決⽅法も、ビジネスにつながります。

外に⾶びだして、⼈々(セカイ)と出会う。

海外起業フィールドスタディ

海外にも視野を広げると新たなアイデアも。韓国‧オーストラリアなどの協定先に出向き、グローバルビジネスに触れます。

交渉⼒とプレゼンテーション

アイデアをカタチにするためには、⼈々の共感を獲得することが必要です。交渉における基本的な戦略や効果的な表現⽅法などを実践的に学びます。

起業家(ホンモノ)に触れて、ハートに⽕をつける。

スタートアップワークショップ

先輩起業家でさえ、時には失敗も。その克服など、リアルな経験談を聞き、起業家に通じるスタイルに触れ、起業マインドを⾼めていきます。

起業家たちから学ぶ

世界的なあの企業にも「最初」があります。さまざまな起業家の価値観、使命感、⼈⽣観などに 資料を通じて触れていきます。憧れがやがて⽬標に。

⾃分の成⻑(ストーリー)を仲間と語る。

セルフ‧カルチベーションⅠ〜Ⅲ

各⾃が企画を練り、アイデアをカタチにするための試⾏やビジネスコンテストへの出場など、教室を⾶びだして挑戦。成否の要因や不⾜を仲間と語り合い、新たな視点を得て、ビジネスプランや⾃らをアップデートしていきます。実践を通じて獲得した知識‧経験‧仲間の全てが、未来に続くストーリーに。

求める学⽣像

求める学⽣像は、「探究⼼と挑戦⼼」を持ち、「⾏動していきたい」⼈。

⾼等学校の探究学習や、⾃主的な活動に飽き⾜らず、 社会の発展に向けて、⾃らの「解」を探し、それをリアル(ビジネス)にするために挑戦‧⾏動していきたい⼈を、アントレプレナーシップ学環では求めます。

具体的には、

- 未来に強い関⼼があり、多様な⼈から刺激を受けて、⾏動していきたい⼈

- 社会の諸課題に関⼼があり、その解決に向けて、⾏動していきたい⼈

- 具体的なビジネスのアイデアを持ち、その実現のための学びを進め、⾏動していきたい⼈

- 家業継承にあたり、新しい事業の可能性を探索して、⾏動していきたい⼈