工学部生物工学科 山岸 博教授 日本育種学会学会賞を受賞

受賞記念講演をする山岸教授

工学部生物工学科 山岸 博 教授が3月29日に東京農工大学で開かれた日本育種学会にて、育種学に関する研究で顕著な業績をあげた者に対して贈られる学会賞を受賞した。

育種とは、生物の持つ多様な遺伝的性質を利用し、利用価値の高い作物や家畜の新品種を人為的に作り出したり、改良したりすることをいう。

山岸教授が受賞に至った研究は「ダイコン属植物の系統分化に関する遺伝・育種学的研究」である。 日本人の食生活において古くから重要な位置を占めてきたダイコンおよびその近縁野生種の系統分化について研究し、栽培種の起源と分化の実態を総合的に解明したことが評価された。

中でも、Brassica属などの作物のF1育種に汎用されているオグラ型細胞質が、雄性不稔をもたらすことを実証するとともに、従来、不明であった同細胞質の起源および分布、稔性回復遺伝子の分布と遺伝様式を明らかにした。また、オグラ型、正常型の各細胞質内の遺伝的分化を大規模かつ詳細に解析し、栽培ダイコンが数種類の野生種から多元的に進化して成立したことを明示した。さらにハマダイコンの細胞質が栽培ダイコンにはみられない高い集団内多型性を示すことを明らかにした。

山岸教授は今回の受賞にあたり、「我々が食しているダイコンの進化の過程がわかってきた。この成果をもとに、これからは更に新しい機能を持った品種を開発する方向を目指していきたい。」と今後の研究目標を語った。

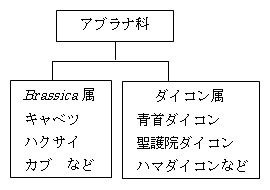

- Brassica属(ぶらしかぞく)

- アブラナ科に属し、キャベツやハクサイ、カブなどがある。ダイコン属もアブラナ科に属する。

アブラナ科の代表的な2つの属

(他にも属はあります)

- F1育種(えふわんいくしゅ)

- 縁の遠いもの同士を交雑することで、耐病性や収穫量の増加といった強い性質を持つ品種を作り出すこと。

- オグラ型細胞質(おぐらがたさいぼうしつ)

- 花粉ができないダイコンに含まれていた細胞質のこと。原因はミトコンドリアの遺伝子にあり、この細胞質がF1育種に汎用されているのは、花粉ができない性質を利用することで、交雑したい植物同士の交雑を確実かつ容易に行うことができるようになる。

- 雄性不稔(ゆうせいふねん)

- 花粉ができない状態をいう。

- 稔性回復遺伝子(ねんせいかいふくいでんし)

- 雄性不稔の働きを抑える遺伝子のことで、この遺伝子は核に含まれている。この遺伝子がオグラ型細胞質の核に1つでもあれば、雄性不稔は起こさない。

- 集団内多型性(しゅうだんないたけいせい)

- 集団の中で異なるタイプの性質が多数混在している状態をいう。今回の場合、ある範囲に生息するハマダイコンの集団の中で、異なるタイプの細胞質が多数混在していることを明らかにした。我々が通常食す栽培ダイコンではこのような多型性はみられない。