- HOME

- 研究

- サイエンス&テクノロジー

- 人間の意志を直接機械に伝えられたら—ブレインマシンインターフェイス(BMI)で究極の福祉機器を—

人間の意志を直接機械に伝えられたら

—ブレインマシンインターフェイス(BMI)で究極の福祉機器を—

コンピュータ理工学部 インテリジェントシステム学科 赤﨑 孝文准教授

ブレインマシンインターフェイス(BMI)で究極の福祉機器を

考えただけでレバーもなしで動くウェブ上のキャラクターや、考えたことがそのままマウスやキーボードなしで入力できる装置、またカメラやセンサーの情報を直接脳に入力して視覚などの感覚を再生するシステムなど、脳と機械を直接結ぶ、ブレインマシンインターフェイス(Brain Machine Interface : BMI)の研究が進んでいます。

[生き物は外界と相互に影響を与え合うことでそのありようを変えていく]という考えに基づいた新しいタイプのBMI研究に取り組む赤﨑孝文先生に、その可能性についてうかがいました。

人と機械の関係を考え直してみよう

物を見る時、脳の中ではどのような情報処理が行われているのでしょうか。それを考えるために、錯視・錯覚を起こす図を用意しました。

最近、大型クレーンの倒壊事故をよく耳にします。たしかに牽引力が強くなり大型化はしていますが、昔に比べれば操作はずいぶん簡単になったはずですから不可解です。一因として、機械の性能は上がったものの、操作する人間の感覚がそれに追いついていないことが考えられます。人間は本来、自分が倒れそうになると反射的に姿勢を立て直すものですが、機械にはその状況を操縦者の体に伝えるシステムがありません。これは、高性能が売り物の自動車で起きたアクセルやブレーキの不具合問題とも、似たところがあるかもしれません。よく考えてみれば、科学技術が急速に進歩し、機械と接する環境が目まぐるしく変わる中で、人はまだ一世代しか生きておらず、機械との関係に適した体には進化していないのです。

それでは、センサーや計器の種類や数を増やし、危険についての情報をもっと人に知らせるようにしたらどうでしょう。恐らくそれでも、危険をすべて回避することはできないに違いありません。というのも、見たり聞いたりしたことに単純に体が反応するためには0.1秒から0.2秒程度の時間はかかってしまう※1上に、機械の表示を理解し、操作するためにはさらにコンマ数秒以上の時間が必要となり、普通に体を動かすための数倍の時間がかかってしまうからです。このタイムラグは、どんなにトレーニングしても0にすることは困難です。

このような人と機械の関係、現在の多くのインターフェイスの持つ問題は、タイムラグを埋められないというだけでなく、本来は人が使うはずの機械に人が使われていることも明らかにしています。人が《慣れ》を強要されていて、慣れることができないことが《制御できない》ことにつながり、事故が引き起こされていると考えられるからです。とはいえ、機械との生活を全く否定することのできない今日、人と機械が積極的に情報交換し、有機的に結びつく方法を早急に確立していく必要があると思います。これまでの、ディスプレイで見せてレバーやキーボードなどで入力する方法に代わるインターフェイス、本質的に人にとって使い勝手のよい方法、仕組みの構築が急務ではないでしょうか。

※1 大脳生理学では、ディスプレイを見て脳が判断して手を動かすまでに200ミリ秒(5分の1秒)かかるとされている。他人に1000円札を落としてもらって、落ち始めたのに合わせて指でつかんでみよう。ほとんどの人は掴むことはできないはずだ。お札の落下に必要な時間は、物体の自由落下の式で計算できる。この時間がものをみてから体が動くまでの時間=反応時間である。

BMI へ高まる期待

そこで注目されているのが、脳の神経活動を変換し、それで直接機械を動かしたり、直接脳に情報を送り込むことができるBMIと呼ばれる技術です。

私が実現したいBMI技術は、機械に合わせた入力方法や表示方法に変換するために、人が操作方法について理解してトレーニングしなくても誰でも同じように動かせるものです。脳から直接、機械に伝えることで、脳から指令が出て筋肉が動くまでの時間も短縮できます。機械の情報を脳に伝える場合でも、機械が表示しやすい方法をとらなくても、直接信号を伝えることができます。

現在BMIには、このような脳の情報を直接、機械に送るもの(脳からの出力系)と、機械の情報を直接、脳に送るもの(脳への入力系)とがあり、健常者のための機械の操作だけでなく、障がいを持つ人々のための福祉機器への応用や、そのダイレクトな操作感からゲーム、アミューズメントの分野へと研究の裾野が広がっています。

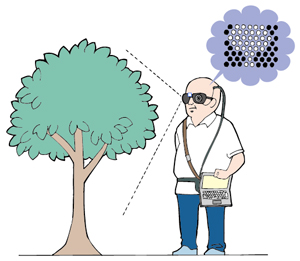

私がテーマにしているのは福祉機器の分野で、目の見えない人のために外界の情報を直接脳の視覚野に入力し、それを知覚させようという試みです。出力系では、ロボットアームなどをはじめ、事故で脊髄を損傷して体が動かなくなった人のために、自分が思ったように体を動かせるような装置などの実用化を目指す研究が進んでいます。これらの研究を組み合わせることで、たとえば、運動のリハビリでは、理学療法士もしくは補助具によって、体を動かすタイミングに合わせて、体が動いたことを視覚・感覚を通して脳に伝えることが有効であることが分かってきていて、より効果の高いリハビリの手段としてもBMIには高い期待が寄せられています。

脳科学とコンピュータテクノロジーが支える

BMIを支えているのは、テクノロジーとコンピュータ、それに脳科学の進展です。今から約20年前、カメラで外界の画像を撮り、コンピュータで処理した電気パターンで、直接脳の後方にある視覚野を刺激して、目の見えない人に画像を認識させようという研究が行われました(図)(c.f. William H. Dobelle )。結果は残念ながら失敗で、現実とはまったく違う像がわずかに認識されただけでした。機械的に刺激しただけでは、脳はきちんと認識できないことがわかったのです。この研究は目的を達することなく終了しましたが、人の脳での視覚情報の処理については多くの人たちがその後も日々研究を進めてきました。

人間は視覚に頼っている生き物で、みるという行為のうちの《知覚》を処理するだけでも、数百億あると言われている大脳皮質の神経細胞のうちの何十億個が関わっています。さらに、みたものが何なのかを《認識》する場合は、脳のほぼすべての細胞が関わっているといっても過言ではありません。ですから、それら一つひとつの細胞をすべて調べることは現在の技術をもってしても不可能に近いことですが、脳の活動をイメージとして大局的にリアルタイムに見る技術――脳の電気活動である脳波や、脳活動に伴う代謝に関係する脳血流を皮膚の上から様々な方法を使って調べることで、膨大な新しい知見が得られるようになってきました。もちろんこの間のコンピュータ技術の飛躍的な進展も、大きく寄与していることはいうまでもありません。特にここ10年では、脳神経細胞は1個1個がまちまちに働いているのではなく、一定の場所に集まっている細胞集団が、ある程度協調して働いていることも分かってきました。

こうした成果を受けて、出力系では、今後10年ぐらいでかなりのことが実用化できる目途が立ったと私は考えています。一方、入力系では、機械的な信号が脳へ入ってきた後にどうなるかがまだよくわかっていません。外界の物理信号をどのような仕組みでどのようなフォーマットで脳に送れば、ごく自然な情報として脳は処理できるかを知ることが課題とされていて、実用化については今後数10年のスパーンで考えなければいけないかもしれません。

100km先まで手が伸びる!?ロボットアームから探るBMIの可能性

現在、学生と共同で、筋肉の動きに伴う神経活動を利用してロボットアーム(マニピュレータ)を制御する研究を行っています。筋肉を動かす神経活動を用いることは厳密には"Brain"Machine Interfaceではありませんが、脳から筋肉に送られた神経活動をコンピュータで処理し、どうすれば意のままに操作できるか、よりなめらかに動かせるかなどを研究しています。また、多くのロボットアームは、硬い障害物に当たっても力を制御できず、それを押し倒したり壊したりしますから、それを防ぐのにロボットアームから体に情報が戻ってくるような感覚フィードバックシステムの研究にも挑戦しています。現在はインターネットを介して100km離れたところでもロボットアームを操作することが可能です。もし感覚フィードバックを有する遠隔ロボットアームの操作が可能になり、人が100km先のものでも、それを自由に制御でき体の一部と感じることができると、人が自分の体をどのようにとらえるのかなど、脳科学にとってもきわめて興味深い実験ができると考えています。

そもそも動物が道具を使っている時には、その先までが自分の手であるように脳は錯覚していると言われています。※2また心理学ではもともと、人は道具に慣れると、自分の手がそれだけ伸びたかのように錯覚すると言われています※3から、人間の脳もおそらく同じような働きをするのではないかと考えられるのです。

このような仮説を突き詰めていくと、脳活動とコンピュータ上の画像を結びつけてそれを思いどおりに動かせたとすれば、人は体を動かしていなくてもそれらを自分の一部として認識できるということになるかもしれません。同様に入力系では、もし外界のイメージを直接脳に送りこむことのできる人工的な感覚器※4ができれば、目などに障がいのある人にとってはまさに究極の福祉機器となる一方、感覚器をつけた本人には脳が理解している外界が偽物なのか、本物なのか区別がつけられないのではないかという問題も出てくるでしょう。BMIの研究が進めば進むほど、人間とは何か、認識とは何かという永遠のテーマに、私たちは何度も何度も向き合わなければならなくなるに違いありません。

※2 パーソナルエリアと呼ばれる自分の手で扱える範囲が、道具を持つと広がることが、空間情報を把握するのに関連する動物の神経細胞活動レベルで確かめられていて、人間にも同様の細胞があると考えられる。

※3 たとえば片手を失った人がいつまでも失った手の痛みを感じる《幻視》という現象が知られているが、鏡に映った手をみることにより、なくした手と勘違い(!)することで痛みが消える例が報告されている。

※4 人間には五感ー視覚、聴覚以外にも味覚、嗅覚、体性感覚(体を触られるという感覚)がある。今のところ匂いも味も機械では再現できないし、触られたという感覚も何かの装置を介さない限り入力できない。BMIの今後の課題といわれる。

アドバイス

脳科学は、いまや様々な分野からアプローチされている複合的で学際的な学問領域です。最近では工学や心理学はもとより、神経経済学や神経倫理学などといわれるように、人文・社会学系からのアプローチも盛んですから、自分の関心のある分野から入ってみることも十分可能です。私はもともと工学部出身で、修士課程では主に福祉工学について研究していました。しかしある時、工学的なアプローチだけではうまくいかないことがわかり(本文参照)、博士課程で医学の研究分野へ進みました。私の所属していた研究室は、工学的なバックグラウンドを持った人や、脳の仕組みのモデル化のために数学的に記述できる人を募集しており、私の持っている技術が歓迎されたわけです。

ところでその研究室との出会いは、まったくの偶然によるものでした。最初に訪ねた研究室では、訪問した日が博士課程への出願の締切日だったことを知らされたのですが(単なる私の調査不足)、帰る前にたまたま紹介されたこの研究室で、とりあえず研究生としての道が開けたのです。これはまさに人と人との出会いのなせる業です。最近は何でもメールで済ませるような風潮がみられますが、振り返ってみると、つくづく人と人とが会って話をすることがいかに大切かを感じます。

また、電子化、情報化が進んだことで、自分で直接触れたり、動かしてみる経験はどんどん減っています。しかし、生物(いきもの)としての人間は自ら考えて動く生き物です。読む、聞くだけでなく、現実の世界で体を動かして何かを実践し、それを自分の体験、経験として蓄えてきてほしいと思います。また当たり前のことですが、周りを見て今、社会では何が必要とされているか、何が真実なのかを考え、それを見極める目も養ってほしいと思います。

コンピュータ理工学部 インテリジェントシステム学科 赤﨑 孝文准教授

- プロフィール

-

博士(医学)。子どもの頃、医師から「網膜に異常があるので、大人になったら目が見えなくなりますよ」と宣告されて以来、一貫して自分と同じような障がいを持つ人のために目の代わりをする装置を作ることに関心を持ち続けてきた。脳の機能に異常はないものの筋肉が次第に萎縮し、体を動かすことが困難になりコミュニケーションも取れなくなっていく筋萎縮性側索硬化症の患者のために、まばたきを含む筋肉の動きや呼吸、脳波などを利用して文章を作成する意志伝達装置「目で打つワープロ」を開発するなど、福祉の分野からBMIの研究を続けている。国立八代工業高等専門学校OB。